間合い(ディスタンス)

ソーシャルディスタンスの距離が、2m、1.5m、1mとだんだんと狭まっている(2020年7月の国内外指針)。一方、未だディスタンスの認識そのものは国や世代によって必ずしも一様ではない。

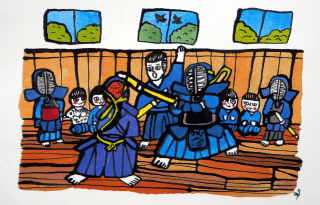

剣道における「間合い」は、今世の中で言われているディスタンスと本来の意味する所は異なるが、危険を察知する技術、極意という観点を援用し、人の処し方、社会の在り方を考察してみる。

身体の動きの中には弛緩と緊張のリズムがある。それは「間」と「間合」のリズムであり、剣道の立会いにおける「攻め合い」や「駆け引き」そして「勝敗」に大きな影響を及ぼしている。しかし、これは決して一定ではない。一定のリズムでの攻防だと、相手は簡単に見破ってしまう。今日でいえば、自粛一辺倒では、世界は簡単にウィルスにやられてしまうということかもしれない。

勝敗を争う競技には、強い選手にはその動きの中に感動させられる美しさがある。いろいろな競技があるが、柔軟な身体の動きを見て美しいなと思う場面が沢山ある。そして、動きにリズム感にあふれた美しさを感じる選手は必ず強いものを持っている。

ここで、剣道の「間合」について、野間恒著「剣道読本」、並びに「風詩余禄」から抜粋、要約して紹介する。

「空間的に申せば敵と我との距離、間隔であり、時間的に申せば敵の心の動きに生じる瞬間の間隙を申すのであります。瞬間的の間隙とか、虚実とかは心の間合とでも申すのでありましょう。心の間合いとは、彼我の距離は同じでも心意の活作用によって、彼には不利に、我には有利の状態となるのをいう。間合の真の妙諦は、ここに多く含まれ、『敵よりは遠く、我よりは近く』という古人の教えは、これを指したものでありましょう。

(中略)

間合いとは、敵と相対した場合、前後左右の変化によって有利な距離を保つ方法であると言ってもよい。自分だけ適当な距離を保ち得たと思っても、敵も常に活動するのでありますから、敵の進退・駆け引きに従って、こちらも常に変化しなければならぬので、敵の間合いを知り、いつも有利な地歩を占めるということはなかなか至難なことであります。

それには、先ず以て自分の間合いを知ることが肝要でありまして、自分はこの間合いなら打つことができる、この間合いでは打てないといったようなことを、平素の練習においてしっかり掴んでおくことが大切であります」。『剣道読本』より

「通常、間合いには『遠間』」、『近間』、『一足一刀の間』がある。一足一刀の間というのは、一歩踏み込めば相手の打突部位に当たる間合いである。勝つか負けるか、勝敗を決すべき間合いである。この間合いにおいて、なお相手の動静を伺っているのは、危険至極とされている。であるから技をかける前の気争い、剣先の闘い、待機というようなことは、ここまで接近せぬ遠間において行わなければならない。試合などで、十分の成算がないのに、打ち間に入ってしまうようなことは最も不利である」。

『風詩余禄』より

「遠間」から先先の先を識る、相手の動きの態様「発意を知る」には、極めて深い意識が要求される。

「発意を知る」

前もって予め多くの事を知る。戦う当初に相手の心の動きを察知する(発意)。

「発意を知る」重要な要素

環境やその場の雰囲気生物の自然・必然の変化(静極発動)人間の心理的動向と推移運動のリズム相手の習性や癖等

これらの諸要素に対して

時間的推移を考慮する積極的に仕掛けて、その事態を誘発する

等々を総合的に見極め、また感知することによって勝負の場を展開させる。

間合という事だけでも、極めれば深く難しい。

より広義の視点では、井尻益朗氏が、「『間』の表現構造」という論文で、「間」について以下のように説明している。

「『間』はそれ術語となっている邦楽の世界や、邦楽と結びついた演劇、舞踊の世界における『間』や建築における『間』から、書、茶の湯、いけばな、各種の武芸、噺家の話術など、更には板前の芸における『間』にまで及んで広くしかも可成り雑多な意味を持って使われてきたのである。また芸術芸能の場合にかぎらず、我々の折にふれての表情から講演や日常会話、挨拶、出処進退など、あらゆる時と所における日常的な所作や行動、物の布置に関してさえも『間』ということが問題とされてきた。そして、『間抜け』、『間のび』というような否定的な用法が示す通り、何かの間というそれ自身は実体的ではないものであるにもかかわらず、『間』はそれら以上に、生きた世界を開く重要な鍵をにぎっているものとして考えられてきたように思われる」。

ひるがえって、今日のソーシャルディスタンスは「間抜け」、「間のび」になっていないか、テレワークに代表される仕事のあり方は、「遠間」から先先の先を識る取組みとなっているか、心もとない所である。

真の新常態が導き出されるまで、様々な試行錯誤、紆余曲折がなければならない。人と社会には、その時間を受け入れる寛容さと辛抱強さが欲しい。

リズム感に富む美しい『間』にたどり着くことができれば、それが真の新常態である。