下剋上(実力主義)

戦国時代は、「私」の追求が武力をもってなされた下剋上の時代であった。またこの時代に有効なのは、本人の実力である「器量」だけであった。

下剋上とは、従来の権威・従来の秩序を否定することである。しかし戦国時代においても従来の権威・秩序が完全に否定されたわけではない。幕府や、将軍を背後にもつ守護職の権威はなお存続していたからである。ただし、従来の権威は存在していたのにもかかわらず、もはや人々の行動を規制することは不可能に近かった。

ではこの時代に新しく登場してきたものが何であったかというと、それは個人の実力である。当時の表現でいうと、「器量」に対する評価であった。そしてまた下剋上をしのぐには、従来の権威では通用しない。のし上がるのも、結局本人の「器量」ということに行き付くのである。

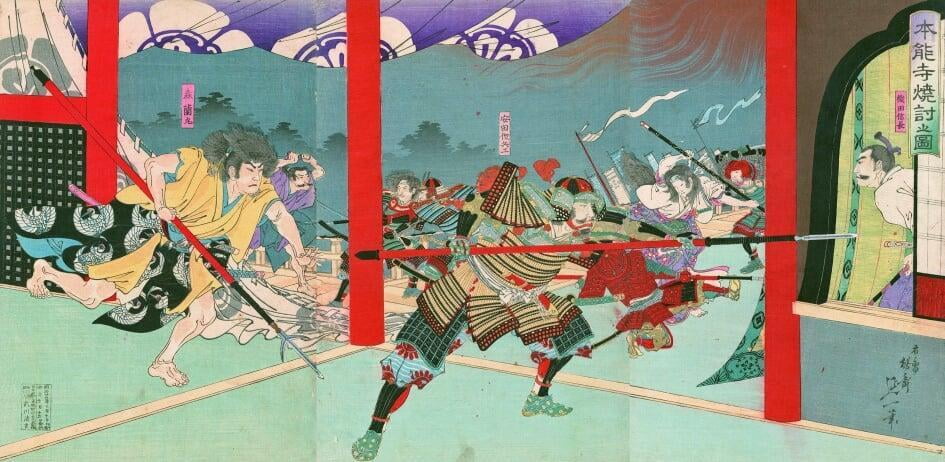

これらの戦国大名たちは、「切り取り強盗武士の習い」のことわざそのままに、たがいに他領地を切り取りあい、昨日はAと同盟してBを倒し、今日はまたCとともにAを倒すというようにして、主家を乗っ取り、一族を倒し、あるいは奇襲、あるいはだまし討ちで、勢力を築き上げたが、自分が用いたのと同じ手で、いつ誰に倒されるかわからず、油断もすきもならなかった。

そういう戦国大名の中で、しだいに力をつけ全国を統一する寸前までいったのが織田信長であった。その信長も腹心明知光秀の謀反により自殺に追い込まれてしまった。

戦国時代は下剋上の時代と呼ばれている。文字通り解釈すれば下剋上とは、「下が上を超える、あるいは下が上に勝つ」ということである。この考え方から戦国武士にはひとつの思想が生まれた。

「君、君たらざれば、臣、臣たらず」

というものである。

「主人が主人らしくなければ、部下も部下らしくない。」

ところが、江戸時代はこのような考え方では困るので、権力者側にとって都合のいい儒教が持ち込まれた。この儒教によって、

「君、君たらずとも、臣、臣たれ」

ということになったのである。

戦国武士には国家とか、社会とか、倫理という観念はなかった。何が何でも勝つことが大切であった。勝つことが生き残ることであった。だから勝つためには父親でも追放したし、兄弟も殺した。剛勇であることが尊ばれたのである。戦乱の世に生きて、勝ち抜くには、非人間的なまでの忍耐力と勇猛であることが必要であったのである。気概を重んじ、高大な野心を尊び、特に卑怯未練といわれるのを恥としたのである。

そして、国中が戦いに明け暮れている間に、武器や防御用の甲冑に関する技術革新がなされた。

コロナ禍において社会、経済が混迷を深める中、見方によっては戦国時代と同様に、従来の企業組織や権威が揺らぎ、実力主義が台頭する世の中に変わりつつある。しかし、現在は単に勇猛果敢だけでは通用しない、先々を見通す眼力が求められる。では、眼力はどうすれば身につくのだろうか。

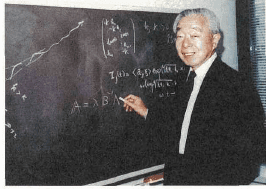

かつて福井謙一氏(ノーベル化学賞受賞者)にインタビューしたことがある。

「専門に凝り固まることなく、学問の視野をできるだけ広げること。

自分が学問している分野において先見性を養うこと。

その分野が世の中にどうかかわっていくかを見通す眼を培うこと。

応用を十分にやるためには、まず基礎をやること。メモをとること。

メモをしないとすぐに忘れてしまうような着想こそ貴重なのだ」

という先生のお言葉にヒントがありそうだ。

混迷によってもたらされた実力主義を経て、新たな権力者が覇権を握る世界が到来するのか、はたまた、過去の歴史と全く異なる世界が現出するかは、この実力主義の趨勢にかかっている。

いみじくも、第二次世界大戦の危機に直面したチャーチル元英国首相は、

「危機時の選択は、幾世代かの将来にわたる世界を形成する」

と述べている。

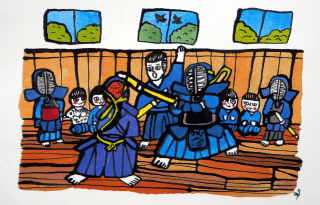

実力主義の時代にあって、得意技の有無は生死の分かれ目になる。得意技を身に付けるには、良いお手本を見て真似をすることである。もっとも良いお手本のどこを見て真似れば良いか、言うは易く行うは難しい。剣道で言えば、技が決まる場面だけでなく、技を繰り出す前の攻め合い、駆け引きまでを含め、一体的に捉え、学ぶことが肝要であり、「どのタイミングで出端を打つのか」、「どういう風に擦り上げるのか」、「どういう風に足を捌くのか」、自身の身体の特徴にあった動きを工夫することで技を会得できる。

中途半端な攻め方、工夫では勝負に勝つことはできない(成功はおぼつかない)。捨て身でしかけて初めて勝負になる。

長年の経験から言えることは、丁寧に教えてもらった「わざ」は何故かすぐに忘れてしまうが、苦労して工夫した「わざ」やこの「わざ」を会得したと思って自得した「わざ」は、身体に沁み込んでおり無意識にでる真の得意技になるということである。

実力主義の時代は、様々な場面で優劣、勝敗の現実に直面することになる。しかし、負けたからといって卑屈になることはない、勝者から学ぶことで勝利への道が開かれる。一方、勝ったからといって傲慢になっていたら何時負けるか分からない。

負けても死ぬわけではない。しかし、死力を尽くして戦わなければならない。そういう戦い方をすることによって、得られるものが必ずあり、そして、いま現在、得るものが最も多い時である。