患者専用のQRコードで投薬&課金・請求管理

Part3では、本題である出産時の体験をお伝えします。

私が今回出産を行ったのは自宅からほど遠くない教会系列の病院です。

出産を控え、入院するとすぐに下記の写真のような患者専用のブレスバンドをつけさせられます。

一つはQRコードがついたもので、患者の名前、入院日、出生年月日などが記載されています。

もう一つは出産した赤ちゃんと親を照合するためのもので、管理番号がついています。

前者の患者QRコードが付いたブレスバンドは投薬治療や処置を行う際に使われます。患者に対して投薬もしくは処置される資材や医薬品などは全てコンピューターにデータベース化されているようで、例えば、点滴を開始する際に、点滴薬にもバーコードがついており、そのバーコードと患者のブレスバンドをスキャンします。

そうすることで患者に対する投薬、処置の管理を行うとともに、後にこのデータをもとに医療費の請求書が作成されるのだそうです。

出産後に担当の助産師の先生がガーゼの枚数を数えているのでなぜか聞いてみたところ、使ったガーゼの枚数も全てカウントし、使用(消費)した資材として報告し、これらがまた課金されるのだそうです。

なかなか徹底していますね。

こうしたITを活用した管理方法は投薬や処置の管理と共に、これらのミスの低減、効率的な請求データ作成と請求手続き、医薬品や資材管理にも活用されていることが考えられます。

写真:患者管理用のブレスバンド(筆者撮影)

しかしながら、他方で、このコンピューターとシステムを扱うのは人間です。

入院中、複数人の看護士さんから処置や投薬を受けましたが、このシステムを使わない人がいたことも事実です。

その看護士の方は、なかなかざっくりした方で、私の血圧と体温測定の結果も、ランチに使ったようなぐちゃぐちゃの紙ナプキンをポケットから取り出し、そこにボールペンでメモしていました。

システムを使わない理由があるというより、忘れていたのかなと思わせる方でしたが、もしかすると理由があったのかもしれません。

いずれにせよ、せっかく素晴らしいシステムがあっても、適切に利用、活用されなければ宝の持ち腐れです。

日本では看護士の方は、髪の毛は染めず、かならず結ぶなどしていて、爪は短く整えてあるというイメージを持っていたのですが、アメリカでは、看護士の方も多様で、長い爪にカラフルなマニュキアをしていたり、大きなダイヤモンドの指輪をはめていたり、長い髪の毛をそのままおろしている人、バンダナをしている人など、身なりについてはかなり自由度が高いようです。

もちろん、様々な人種の方がいます。多様な従業員の人種、バックグラウンド、嗜好、考えがある前提で、どのような人でもきっちりと使えるようなシステムにするというのはなかなかチャレンジングではないかと思います。

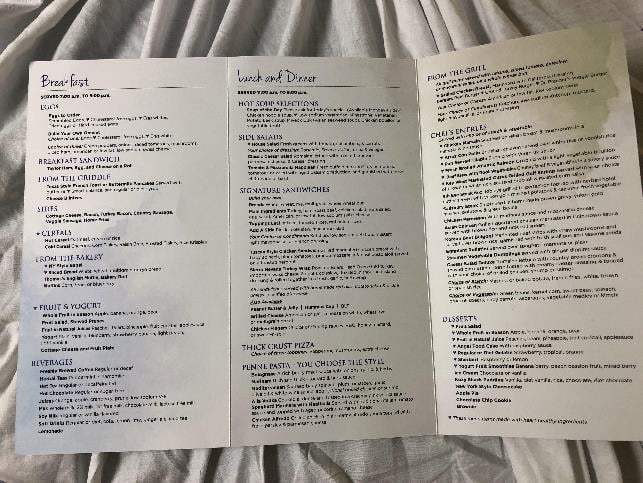

自分で選ぶ病院食(ミールサービス)

写真:病院の食事メニュー(筆者撮影)

写真:私が注文した夕食、モッツァレラチーズとトマトのサラダ、シュリンプ&ライス、ジンジャエールなど

また、私の病院、息子の病院ともにこの食事を注文するのは"電話"でした。

この電話注文が曲者で、電話しても電話してもなかなか繋がりません。

そして電話を受けてくれた人によって、全く対応が異なるのです。

例えば、私が朝食にパンケーキとフレンチトーストの両方を注文しようとすると、一日目の注文受付の人は何も言わず、オーダーを受けてくれたのですが、二日目の注文受付に同様の注文をすると、フレンチトーストかパンケーキのどちらかでないと提供できないと主張します。結局二日目はフレンチトーストだけにしました。

夕食にジンジャエールを注文してみると、一日目の夕食注文の担当者には何も言われず、オーダーができましたが、2日目の注文受付の担当者は授乳中なのだから、ソーダは体に良くないのでダメですと注意&オーダー却下されました。仕方なく、オレンジジュースにすると伝えると、それは体に良いからいいチョイスね、との回答をいただきました。

担当者によって本当に対応がバラエティーに富んでおり、一律ではありません。

そして極めつけは、オーダーミスの多さです。

私の出産入院中、全9回あった食事のオーダーのうち、注文したものが全てきちんと届いたのは1回だけだったのです。それ以外の8回は、注文したオーダーのうち、メインが届かない、飲み物が届かない、違う部屋の食事が届けられる、食事全てが届かない、フォーク類がない、など多様なオーダーミス&デリバリーミスでした。

ここまでたくさんミスがあると、なぜ患者の投薬管理にQRコードのように、ITを使って注文できるようなシステムにしないのか、そうすれば注文ミスも減るだろうにと思ってしまうのですが、ここにも電話注文でなければならない背景があるようです。

意外と保守的?なアメリカ

日本では当たり前のSUICAなどの電子マネー、アメリカでは意外にも、導入に保守的な自治体が多いと聞きます。

例えば、ニューヨーク市でも、今年に入ってようやくOMUNIというキャッシュレスの乗車カードが登場し、一部の駅で限定的に利用可能になりました。また、マンハッタンに今年できたハドソンヤードという高級商業施設はキャッシュレスの商業施設ですが、スマホなどの電子決済手段を持たない高齢者や低所得者層が利用できないとして批判を浴びています。

このように、IT機器を使えない高齢者層、銀行口座を持てない低所得者への配慮の必要性、プライバシーや個人情報流出への懸念、現金が好まれるチップの慣習などがキャッシュレス化の阻害要因になっているようですが、病院での食事の電話注文も同様に、高齢者などIT機器利用にハードルのある人がある一定数存在すること、それ以外にも、多様な人種、言語、質問、リクエストなどに対応しようとすると人間が対応したほうが現状は効率的という判断なのでしょうか。

AIの登場でこうした状況も変わっていくかもしれません。。

蛇足ですが、私の出産した病院の病室には冷蔵庫がないので、なぜ冷蔵庫がないのかをたずねたところ、以前患者が自分で冷蔵庫に入れた食品を食べて食中毒になり訴訟を起こされたため、全ての病室から冷蔵庫をなくしたそうです。

これもアメリカらしいエピソード、対応ですね。

顧客担当職員による病室巡回とフォトビジネス

最後に私が驚いたのが、顧客満足担当のマネージャーが入院中に病室を訪問し、入院滞在中の医療や院内サービスについて直接ヒアリングをしにくる点でした。

これは、私がお産で入院した病院も、息子の入院した病院も同じく入院の2日目に担当マネージャーの訪問があり、スタッフの対応や処置、コミュニケーション、医療サービスについて問題がなかったかどうかについて尋ねられました。

アンケートを配ったりというかたちではなく、直接聞きにくるのです。

息子の病院では、大学病院ということで、研修生などが頻繁に来て子どもの症状について同じ質問を違う人に何度もされることや、今の息子の体調に対する診断・今後の治療措置について不透明でたずねてもなかなかドクターが来てくれないなどのクレームを正直に伝えたところ、この顧客満足担当の職員が実際に動いてくれ、担当ドクターや看護士にこのクレームに対応するように促してくれたようで、その後ドクターが早速病室に来て説明をしてくれました。

これには私も驚きました。

アンケート回答だけ求め、改善がされないまままた新たな顧客満足度アンケートの実施が繰り返されるのではなく、顧客から聞いたその場で改善のサイクルが回されるのです。

顧客の病院での滞在経験を重視する姿勢を感じることができ、病院に対する満足度だけでなく、信頼性も上がるのではないでしょうか。

日本では医療サービスはどちらかというと公的な側面が強く、徹底した顧客満足を追求している施設は少ない印象を持ちます。高額の医療費をチャージする、ビジネス色の強いアメリカの病院だからこそ、なのでしょうか。そうかもしれません。

写真:病院のニューボーンフォトサービスのリーフレット(筆者撮影)

私の出産した病院では、カメラマンと提携していて、産後2~3日目にニューボーンフォト(新生児の記念写真)の撮影サービスのカメラマンが勝手に病室に撮影しに来ます。

撮影した写真はその日のうちに写真画像にアクセスするURLが送られてきて、写真を閲覧することができます。

撮影は無料、撮影した写真を購入する場合にのみお金がかかるということで、恐らく多くのママは撮影を許可してしまうのではないかと思います。

私もその一人で、結局撮影してもらった写真のデータを後日購入してしまいました。

病院とタッグを組んだこのフォトビジネスのように、アメリカでは病院が医療だけではない関連ビジネスを展開している点が印象的でした。

終わりに~多様なニーズに多様なオプションのアメリカ

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。