前編: ロックダウンした街 - コロナウィルスの感染が一気に押し寄せるニューヨーク

“There is a possibility that sometime today we’ll do a quarantine, short term, two weeks, on New York, probably New Jersey, certain parts of Connecticut,” said Mr. Trump, a former New Yorker who now is officially a Florida resident. “They’re having problems down in Florida. A lot of New Yorkers going down, we don’t want that, heavily infected.”

(和訳:「今日のどこかで、ニューヨーク、多分、ニュージャージーとコネチカットの特定の地域で、短期間、2週間くらいの隔離を行う可能性がある。」と、以前ニューヨーカーであり、現在は公式にフロリダ住人であるトランプ氏が話した。「彼ら(ニューヨーカーたち)はここフロリダで問題を起こしている。大勢のニューヨーカーたちがやってくるんだ、私たちは望んでいないし、ひどく感染してしまう!」)

と発言していたと報道していました(https://www.nytimes.com/2020/03/28/us/politics/trump-virginia-comfort-coronavirus.html)。

有事の時にこそ、本来の関係性が見えてくるとは本当ですね。

クウォモ知事が政府に対して、人工呼吸器やマスクなどの医療サプライの提供をずいぶん強く訴えていますが、ニューヨークの感染者数、死者数の多さにも拘わらず、それに相応した提供が受けられないと訴えていることなども報道されており、なんらかの私情を挟むような意思決定がされているかもしれないことを感じてしまいます。

こうしたトランプ大統領の声に対してクウォモ知事は、データと、科学に基づいた意思決定を訴えています。

今回のコロナウィルス対策でクウォモ知事の政治家としての手腕への評価、人気が高まっているようで、民主党の大統領選候補にという声も出ています。

しかしながら、これだけの混沌とした状況、One Americaで立ち向かうことが必要ですが、州ごとの思惑、政府の思惑など、様々な要因が交錯し、リーダーのかじ取りも一筋縄でいかないようすが私のような外国人にも伝わってきます。

野戦病院となったセントラルパーク - 増え続ける患者、崩壊寸前、それでも戦い続ける医療現場

日本でもすでに報道されているかと思いますが( https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/03/post-92896.php、 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00119/032700010/?fbclid=IwAR3nNsj0DSfJpv0A3cYqRAx0uI3OZM3oR9ruAZMe4DyfhqDjl_0MQ3qbMCYなど)、日々運び込まれるコロナウィルス患者に医療現場も悲鳴を上げています。

ニューヨーク州では30,000個の人工呼吸器が必要と予測されていますが、現状は4,000個しかないため、クウォモ知事は連邦政府に人工呼吸器、マスク、医療用ガウンや手袋の提供を嘆願しています。

ニューヨーク州だけでなく、アメリカ国内の多くの州から、同様の嘆願を受け、トランプ大統領がGEに人工呼吸器の製造を命じました。

また、軍のサポートを得て、マンハッタンのJavits Convention Centerには2,910床の臨時病院が開設されました。

3月29日からは、マンハッタンのシンボルである、セントラルパークにもフィールド病院の建設が始まり、3月31日からオープンしました。

3月30日には、1000床を備えた海軍の病院船Comfortがマンハッタンに到着、ひっ迫する医療現場のバックアップにアメリカ軍含めて総力戦で戦っています。

セントラルパークまでもがフィールド病院になるとは、想像だにしなかったことで、正直なところ、私は大変なショックを受けました。

ニューヨーカーたちの日常に、憩いや平和な時間をくれていたセントラルパークが、野戦病院になるとは。

この2~3週間での感染拡大と変化があまりにも突然で大きく、その認識が追い付かないまま、現状の対処に追われているという状況です。

感染状況や病床不足の深刻さを痛感するとともに、私たちの生活が天地がひっくり返ったかのように一変し、間近に感染の危機的状況が迫っていることを実感せずにはいられません。

しかしながら、ニューヨーク州政府は、すでにリタイアした医療関係者に対してボランティアを募ったり、大学医学部に今年度修了予定の学生の動員を大学に要請し、その要請に対して、ニューヨーク大学やコロンビア大学医学部が学生の早期終了と現場への参画を決定するなど、協力できる機関、人々が総出で対応しようとしており、勇気づけられます。

ドライブスルーのコロナ検査

アメリカでは病院やラボでのコロナウィルス検査に加えて、州ごとにドライブスルー形式のコロナウィルス検査のサイトを設け、感染が疑われる人への検査を提供しています。

ドライブスルーですから、車に乗車したまま、検査を受けることができます。

検査を受けるためには、州ごとに決められている事前のスクリーニング検査を受ける必要があります。

かかりつけ医に電話し、事前に自分の症状を伝え、かかりつけ医が検査の必要性を判断するといった内容です。

私が住むNJ州では現在主に8か所でドライブスルー検査を受けることができます(3月27日現在、また今後も別場所での同サイトの開設が予定されています)。

先日、3月29日土曜日は医療関係者やFirst Aidに関わる人達、警察官、消防官のみが検査を受けられるという制限を設けられましたが、検査希望者の多さを伺わせます。

各サイトでは一日500件ほどの検査を提供しているようですが、概ね午前中早々に検査受付は定員に達し、終了となっているようです。

クルマ社会だからこその、このドライブスルーのコロナウィルス検査ですが、建物施設で実施することと比較して、検査希望者が検査を受けるまでに並び、手続き、検査を受けるまでの間、感染の疑いを持っている他の検査希望者との接触なく過ごせるという点や、室外での検査なので検査技師にとっても、患者との接触を最小限に抑えられるという点がメリットのように思います。

しかしながら、室外ということは天気や気象に多分に左右される執務環境となり、検査提供側の負担は少なからずあること、押し寄せる検査希望者と車のキャパシティ確保、安全確保のための誘導など、オペレーションにもそれなりの体制が必要になる点は負荷が高いといえるかもしれません。

Stay Home, Save Livesー街のロックダウンとSelf-quarantine(自主隔離)、Social Distancing(社会的距離)の徹底

現在、ニューヨークでは、買い物や医療サービスを受けるなど生活に必要なことを除き、他者との接触は同居している家族もしくは友人(ルームメイト)のみに限定する命令が出ています。

ニュージャージーでは図書館、公園の遊び場、映画館、ショッピングモール、娯楽施設、公園などは全て閉鎖され、他者と6フィート(1.8m)の距離のSocial Distance(社会的距離)を取りながら行動するように指示が出ています。

買い物など、必要最低限の行動も、他人との距離を取り、行動せよ、と住人だけでなく、スーパーなど営業している施設全てにSocial Distancing策の実施を求めています。

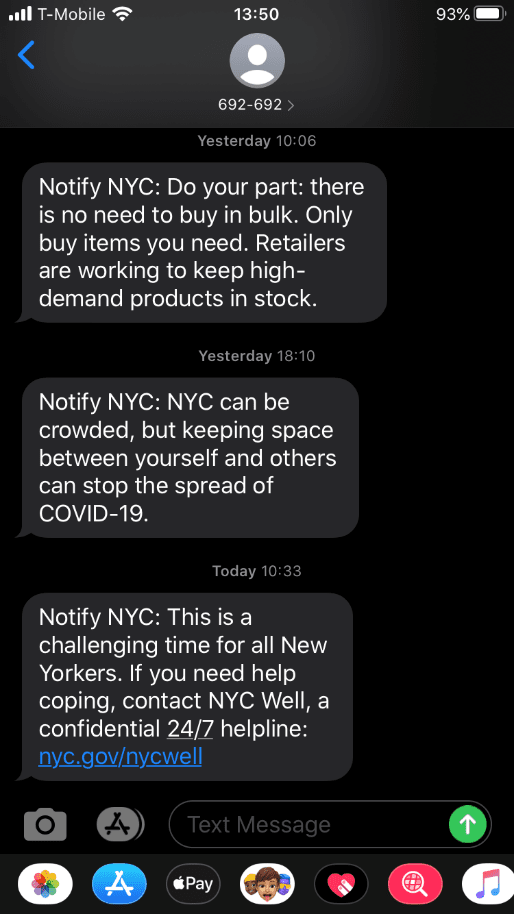

これはひとえにオーバーシュートを避け、感染拡大のカーブを緩めるための施策ですが、毎日のようにニューヨーク市のコロナウィルス情報提供から毎日テキストメッセージが届きます。

テレビなどでも、州政府や各テレビ局が独自にSocial Distancingを呼び掛けるコマーシャルを放映したり、最前線で働く医療現場の人々が”Stay Home, Save Lives”と伝える動画を作り、YouTube等のソーシャルメディアにシェアしてその必要性と重要性を訴えています。

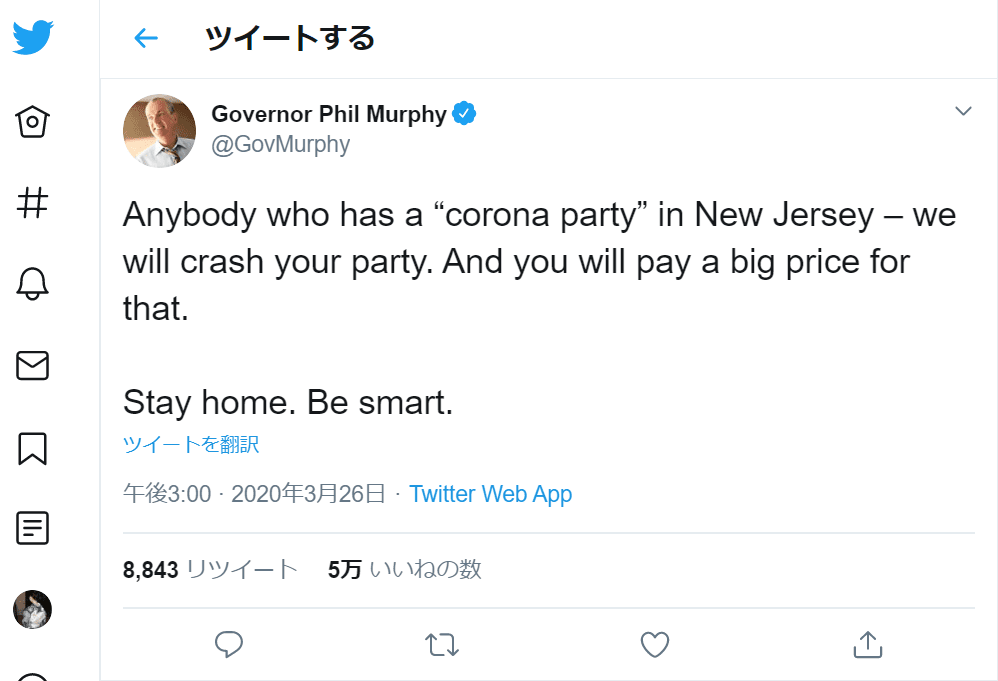

しかしながら、命令に従わない人も少なからずおり、ニュージャージー州では10人以上の集会も禁止されていますが、ニュージャージー州知事のフィル・マーフィー氏はコロナパーティと称してパーティを開き、集まった人々に対して、「NJで誰かコロナパーティを開いた場合、そのパーティはつぶすぞ!そしてその代償は大きい!」とTwitterでツイートしています。

ニューヨーク市では、デブラシオ市長がSocial Distancingに反した場合、営業停止や個人に対しては罰金500ドルのペナルティを課す可能性に言及しています(https://nypost.com/2020/03/27/coronavirus-in-ny-fines-may-come-for-social-distancing-violators-de-blasio-says/)。

Social Distancing策の実践と徹底

私も外出自粛とSocial Distancing策の要請を受け、現在自宅で毎日を過ごし、買い物以外の外出はしていません。

従って、Social Distancing策がどのようになされているのかというのはスーパーなどに買い物に行った際に垣間見ることができます。

いくつかのスーパーに今も必要最低限、出かけるようにしています。

多くのスーパーでは、1回に入場できる客数を制限し、十分な距離が取れる人数のみを入場させるという施策を取っています。

そのため、入場するための列ができますが、その列も、6フィートの距離をあけるよう求められます。

入場する際には、設置されている除菌ワイプで買い物かごやカートを拭き、ハンドサニタイザーで手などを消毒することが敢行されています。

感染しやすい高齢者の顧客に対しては、ターゲット、ホールフーズなどでは、高齢者のみのショッピング時間、例えば朝8時から9時まで、毎週水曜日、が設けられています。

トレーダージョーズでは、高齢者顧客の入り口が別に設けられ、高齢者の方は入場の列に並ぶことなく、すぐに店内に入ることができます。

品揃えについては、生鮮食品については、ホールフーズでは牛乳や卵などに1人2個までといった購入制限を設けていたりなど、牛乳や卵が品薄です。

他にも、冷凍食品、缶詰、パスタなどの乾麺といった長期保存が可能な食品も品薄です。

それ以外の野菜などは通常とあまり変わりのない品揃えです。

除菌関連商品は軒並み品薄で、Amazonなどでは値段が不当に吊り上げられた商品もみられます。

3週間前の封鎖前のマンハッタンでは、通常1ドル以下で売られているトラベルサイズのハンドサニタイザーが79ドルで売られていたようです。

こうした不当な値段つり上げに対しては、どの州政府も匿名でリポートできるウェブサイトや電話窓口が開設されています。

トイレットペーパー、水も品薄ですが、タイミングがよければ、問題なく購入できるといった状況です。

こちらの写真は韓国系スーパーHマートのレジ前の様子です。

レジ待ちにも、6フィートの距離が床に青いテープで貼られ、この距離ごとに並ぶような施策になっています。

レジのキャッシャーと顧客の間には透明のボードが設置され、日本のタクシーで運転席と後部座席に設けられているようなボードをイメージしていただくとよいかもしれませんが、接触を低減するような工夫がなされていました。

また、レジ待ちの顧客の時間つぶしのためか、天井には今までなかったディスプレイが設置され、映像が流されていました。

この対応は1週間前に買い物に行った際にはなかったもので、この1週間でこれだけの施策がクイックに導入されていることはとても印象的でした。

スーパーなどで従業員がコロナウィルスに感染した場合、店を閉め、店内の全ての消毒を行ってから営業を再開します。

また、開店前に消毒を行うなど、コロナウィルス感染を防ぐための対策を徹底しています。

こうした日々、感染のリスクにさらされながらも懸命に対応してくれているスーパーの従業員のおかげで、私たちも買い物を続けることができることには感謝の言葉しかありません。

ここ1週間くらいでしょうか。

スーパーの買い物代行、デリバリーサービスの需要がひっ迫しつつあるようです。

これだけ感染者数が倍、倍に増加していく中、買い物に出かけることさえ避けたいという人がかなり増えているようです。

私も、家族に0歳の乳児を抱えているため、できる限り、感染リスクを避けようと、デリバリーサービスの利用を検討したのですが、Amazonプライムメンバー向けのホールフーズのデリバリーもここ数日軒並み配送スロットが全くなく、注文を行うことができませんでした。

インスタカートといった買い物代行サービスが近隣スーパーの買い物代行をしていますので、こちらもトライしてみましたが、日付が変わった夜中の1時にオンラインで購入のクリックを試みたところ、配送可能な最も早い日時が、注文した日から5日後という結果でした。

インスタカートでは、買い物代行業務をしている従業員が、同社の従業員向けのコロナウィルス感染対策や補償が不十分であるとし、ちょうどストライキを開始したようで、買い物代行の供給も不足しているのでしょう。

それにしても、オンラインデリバリーサービスはここにきて軒並み配送遅延が起きています。

Amazonの通常の配送も然りです。

我が家でもトイレットペーパーや除菌ワイプなどをAmazonで定期購買していたのですが、3月分は全く届きませんでした。

定期購買のウェブページでも、商品が品切れで入手を試みています、という表示のみで、いつ届くのかという状況です。

アメリカでも起きているパニック購買

私が住むニュージャージー州では、3月16日からのロックダウンが発表された週後半、3月13日金曜日には多くの人がスーパー等の食料品店に押し寄せていました。

私も金曜日にスーパーを2軒はしごしましたが、普段2軒のスーパーでのショッピングにかかる時間が合わせて2時間ほどですが、その日は倍の4時間かかってしまいました。

写真のように、私が買い物に出かけた午前11時には、トレーダージョーズの食肉売り場、冷凍食品売り場、牛乳及び卵売り場は見事に商品がほぼ空の状態でした。

先日、こちらの現地の教会で英語の先生をしている人とオンラインで話す機会があったのですが、こうしたパニック購買は、英語では「Panic Buying」と表現し、アメリカ人はショッピングはスポーツだと考えており、良いものを安く、たくさん買うことを競争している節がある。

こうしたパニック購買時にはさらに競争心に火がつき、我先にと競争して購入しようとしている、また、アメリカの文化として、self-defense(自衛)すること、が歴史的にも人々に刻み込まれており、生き延びるためには自分で何とかする、何としてでもする、ということが行動様式に組み込まれており、この点も、パニック購買に寄与している要因なのではないかと語っていました。

日本でも同様のことはトイレットペーパーなどで起きていますので、それについて彼に伝え、混乱時には人間は同じように反応してしまうものであるかもしれないという話で落ち着きました。

蛇足ですが、各テレビ局などもマスメディアも、Social Distancing策を実施しています。

ニュース番組などではキャスターの座る位置が通常より広く間隔があけられています。

また、妊娠や持病によりコロナウィルス感染の危険性が高いキャスターには自宅からライブ放送で参加するなど、従業員をリスクを最小限にするためのSocial Distancing策が講じられており、メインキャスターだから必ずスタジオから出演させるということなく、臨機応変な対応をしている姿勢に好感が持てます。

Social Distancing策については、こちらで実践されていることが何らかの役に立つかもしれません。

ちょうど知人から、コロナウィルス感染を避けるための買い物やデリバリーの自宅での処理の仕方についての動画が送られてきました。

外から購入したデリバリーフードやスーパーマーケットで購入したもののコロナウィルス除去の仕方を、医療関係者が教えてくれているビデオです。

こちらも共有させていただきたいと思います。

次回はまたこちらのコロナウィルス感染状況のアップデートと、行政からのコロナウィルス関連情報の発信、経済への影響などについて現地の様子をお届けできればと思います。

どうぞ皆さん、Stay Safe!で、

次回のコラムでまたお会いしましょう。

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。