Part3. ファストファッションの廃棄問題に着目した洋服のレンタルサブスクリプションサービスーNuuly

今回ご紹介するのは、アメリカでも人気のあるアパレルブランド&ショップであるAnthropologieやFree Peopleなども展開するUrban Outfitters, Inc.が2019年夏に開始した洋服の月額レンタルのサブスクリプションサービス、Nuulyです。

孤立経済で人々の外出が減る中、衣類などのアパレルは需要が激減しています。結果、J.Crewグループが5月に破産申告をするなど、アメリカでも大手のアパレル企業や小売店は苦境にさらされています。

私も自宅にいるだけの生活では、洋服を買うモチベーションは全くわかず、一日中部屋着でほぼ3か月半以上過ごしていました。そして6月に入り、リオープンがスタートし、少しずつ外に出る機会が生まれ、夏という季節の到来もあり、新しい洋服を少しばかり入手しようかなという気持ちに変化してきました。

いつもでしたら、ZARAなどのファストファッションをオンラインで購入することが多いのですが、在宅時間が多くなったことで、洋服も断捨離しなければなあと考えていたこともあり、レンタルサービスにチャレンジしてみることにしました。

日本でもすでにプロのスタイリストが選んでくれた洋服をレンタルできるサブスクリプションサービス、エアクローゼットが存在しますが、こちらは背が小さく、小学生サイズの靴を履いている極小の私に合うサイズ設定がなく、利用を断念した経験がありました。

今回のNuulyはなんとサイズ0やPetit(プチサイズ)の展開があり、利用できそうなことを確認し、早速申し込んでみました。

月額88ドルで、6着の洋服を同社が展開する複数のアパレルブランドのラインナップから選び、レンタルすることができます。

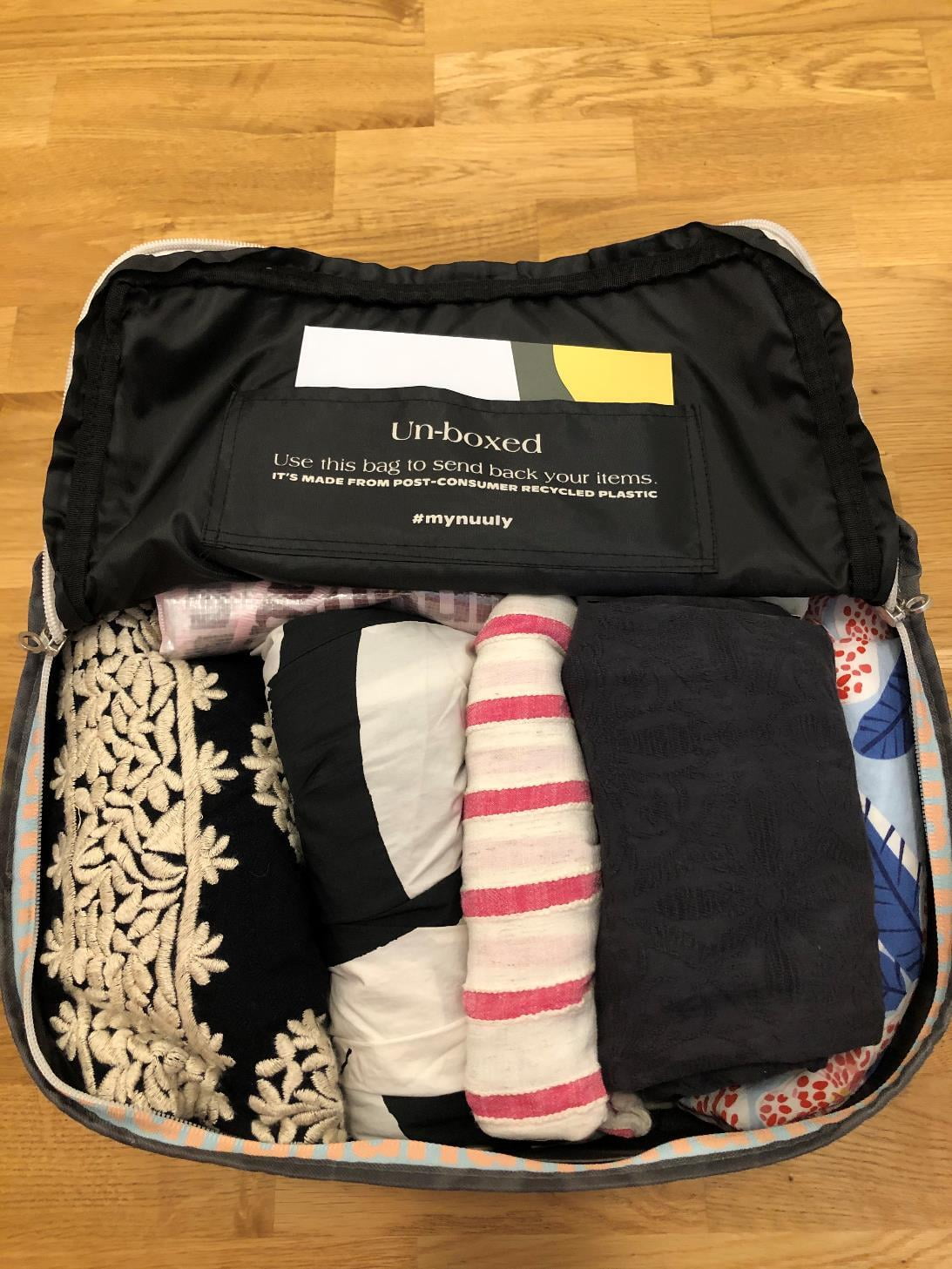

利用はいたって簡単。ウェブサイトから、自分の身長、体重、体形と年齢などの属性情報を入れてアカウントを作成します。そして88ドルの支払い決済を済ませた後、6着を選び、カートに入れ、購入します。すると、なんと翌日には選んだ洋服たちが届きました!

そして1か月間、着用し、1か月後に送られてきた梱包にレンタルした洋服を入れ、返送するだけです。クリーニングや洗濯、破れなどのダメージも、レンタル料金に含まれているので気にせず返送するだけ、心配無用です。

レンタルした洋服の中で気に入ったものがあれば、買い取ることもできます。普段、洋服を購入する際には似たようなデザインや色に偏りがちなのですが、1か月間のレンタルであれば6着のうち、2着くらいは普段はあまり着用しない、少しばかり冒険したようなデザインや色にトライしてみようかなという気持ちになりました。しかしながら、サイズが合わなかったり、頼んではみたものの、気に入らなかった場合などは交換することはできません。

そこはデメリットですね。

今回、初めて利用してみましたが、6着のうち、2着がサイズがやや大きく、あまり着ないだろうなと思われ、1着がややくたびれて染みがあり、これもあまり積極的に着ないかもしれないというものでした。

ある程度試したことのあるブランドでサイズ感が分かっていれば、サイズフィットについては問題なさそうです。

人気があるデザインかつ需要があるサイズほど、着古されたものが送られてくる可能性が高くなります。しかしながら、洋服を購入するのではなく、レンタルすることで、

①洋服を着るという"コト"を購入

②洋服のメンテナンスが不要

③洋服を捨てる、廃棄することが不要

④1か月ごとに新しい洋服を選び、楽しむことができる

という価値があります。

また、レンタル販売しなくなった商品を寄付する、レンタルした商品の配送は、ペットボトルのリサイクルから作られたバッグを利用するなど、サステナビリティに対する取組も積極的に行っているようです。

現在、27,000人のサービス加入者がいるものの、Nuuly単体で利益はまだ出ていないようですが、これからアパレルメーカーが「洋服というモノ売り」から「洋服を着るコト」を売るビジネスにシフトする動きが一定程度あるのではないかと思います。

Nuuly以外にも、環境に配慮し、サステナビリティを実現したアパレルの製造・流通・廃棄のサプライチェーンをビジネスモデルにした企業が続々と生まれています。

Tシャツなどのコットン素材のアパレルを販売するFOR DAYSは、オーガニックコットンで作られた同社の製品を購入し、着用して着古すと、同社の新しい製品をスワップ(交換)価格で安価に購入することができます。そして着古した製品を引き取り、リサイクルしてくれるのです。

こうした製造から廃棄までのサプライチェーンの全てにおいてサステナビリティを実現し、消費者と共に環境に配慮した世界を作ろうとする動きが増えているように思います。

子ども専用にキュレーションされたブッククラブのサブスクリプションサービスLiterati

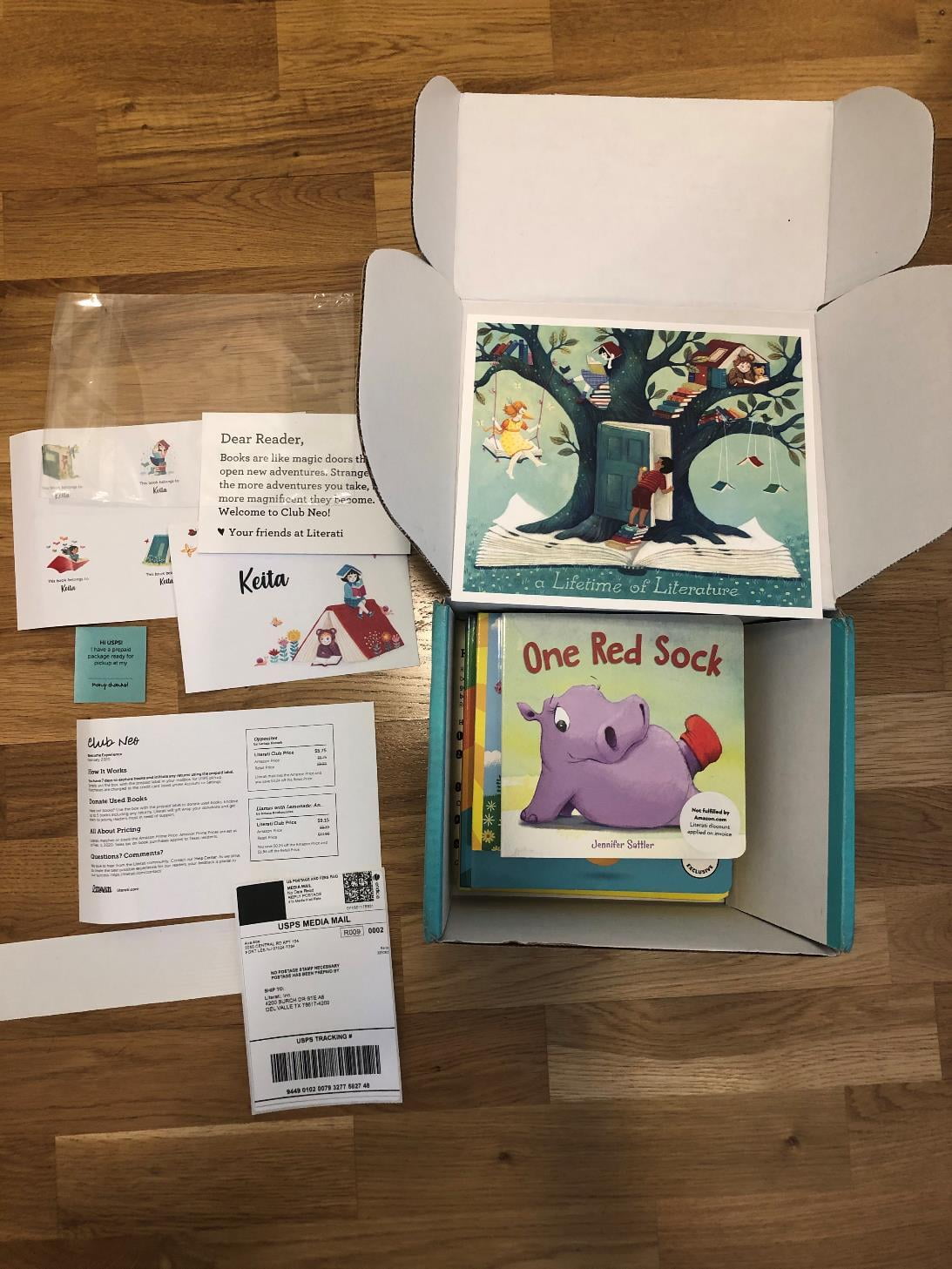

最後にご紹介するのは、子ども向けにキュレーションされたブッククラブのサブスクリプションサービス、Literatiです。

在宅時間が増える中、子どもの家での過ごし方や学びの機会をより有意義にするにはどうしたらいいのかと頭を悩ませている親御さんや保護者の方も多いのではないでしょうか。

こちらはスタンフォード大学で人工知能と数学を学び、Googleでプロダクトマネージャーも務めていたJessica Ewing氏とライター兼絵本デザイナーであるKelly Carroll氏の2人の女性が2016年に立ち上げたスタートアップです。投資ラウンドシリーズAで1,200万ドル(約13億円)を獲得した急成長の企業です。

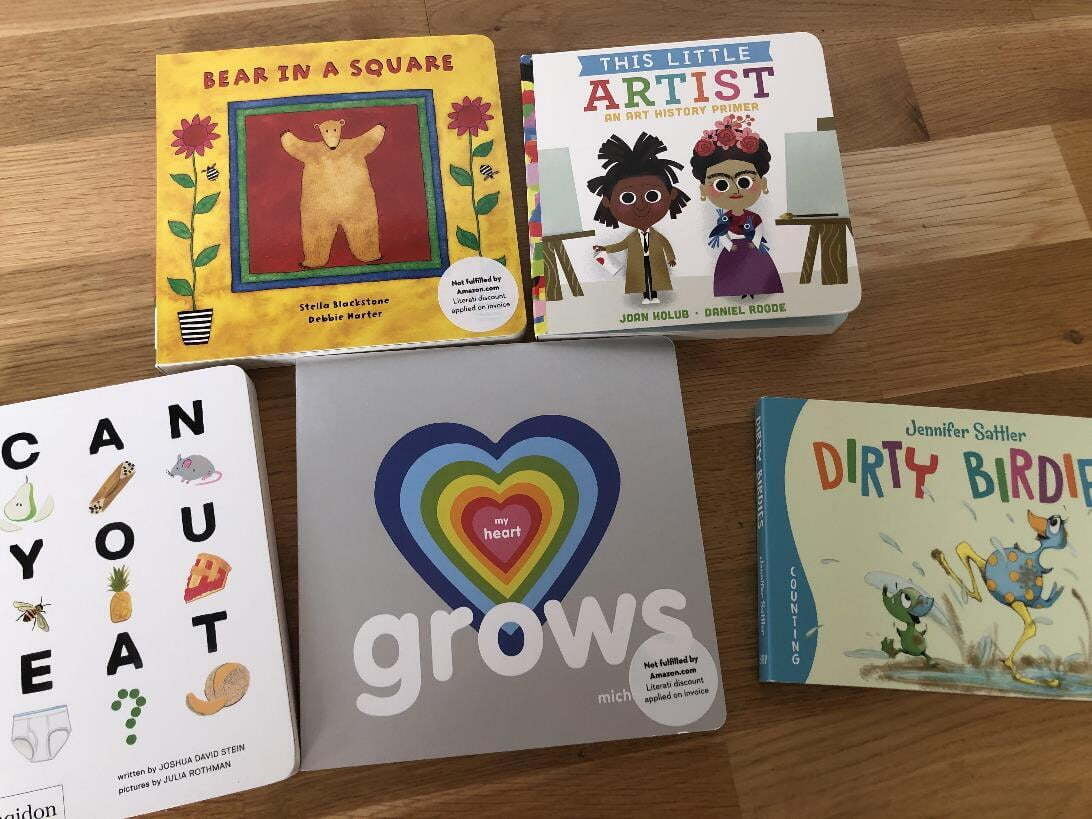

子どもが本を読むことで学びの楽しさを見出す経験を届けるというミッションのもと、月額9.95ドルで、年齢ごとにキュレーションされた5冊の本、子ども向けにカスタマイズされイラストが素敵なお名前シール、同じイラストレーターが作成したアートワークが同梱され、送られてきます。

5冊の本を試し読みし、気に入ったものを買い取り、気に入らなかった本は送られてきた箱に入れ返送する仕組みです。

本は月額費用とは別に購入しなければなりませんが、Amazonや市価と比較してディスカウントされた金額となっているものが多くあります。

本を購入しなければならないという観点では、このLiteratiは厳密にいえば、子どもの年齢に応じた本のキュレーションというサービスのサブスクリプションと、キュレーションされた本を購入するという二つの課金モデルが組み合わさっているビジネスです。

サービスの対象年齢は0歳から12歳、

0~3歳児向けのClub Neo、

3~5歳児向けのClub Sprout、5~7歳児向けのClub Nova、7~9歳児向けのClub Sage、そして9~12歳向けのClub Phoenix

の5つのクラブが用意されています。

私はこのサービスを今年に入ってから0歳の息子向けに利用を開始してみましたが、年齢向けに本がキュレーションされることで、今までなかなか手に取る機会がなかった本に出会えることが魅力の一つだと感じています。

特に、日本の絵本で育ってきた私にとっては、数多ある英語の本のどれがよいのかさっぱり分かりません。

このサブスクリプションサービスを利用し、出会えてよかったと思う本の1冊として、『This Little Dreamer』や『This Little Artist』という本のシリーズがあります。

子ども向けの偉人紹介本で、例えば、『This Little Dreamer』ではマーチン・ルーサー・キング牧師やアメリカで最高年齢の87歳でアメリカ合衆国最高裁判所の判事を現役で勤め、女性の権利について活動してきたルース・ベイダー・ギンズバーグ氏などがどのような夢を実現したのかというエピソードとともに紹介されています。

この本の元々の対象年齢は3~5歳なのですが、0~3歳向けのクラブでこれがキュレーションされ、送られてくることに驚きます。

確かに、子どもや親が自分たちで手に取ることのない本に出会えるというのはこういうことかと、キュレーションの力を実感しました。

つまり、本を返送するという行為だけで、子どもの本を寄付するというということが可能なのです。そのおかげで本を購入しなかった場合でも、なぜか月額料金を捨ててしまったという罪悪感が薄れます。

そして、このサブスクリプションサービスのネガティブな点になりうる要素として、本が増え過ぎることや、子どもが成長して年齢に本が合わなくなるという問題点があります。しかしながら、不要な本を寄付してくれるこのLiteratiのサービスで、自宅にある不要な子どもの絵本を捨てることなく、必要な人に渡すことができるのです。

絵本を古本屋や寄付先に持っていくためには、ある程度まとまった数でないとなかなか難しく感じ、また、どこに持って行ったらよいのか探すところからのスタートで、不要な本があると認識しているにもかかわらず、なかなか重い腰が上がらない私のような人間には大変ありがたいサービスです。

毎月、定期的に断捨離をする機会と寄付する機会をもらっているようなイメージでしょうか。不要なものを廃棄するのではなく、誰か必要な人に届けるパイプラインを作ってくれているLiterati、私が気に入っているこのサービスの価値の一つでもあります。

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。