Part4. Airbnb体験 in アメリカ③ -ペンシルベニア州のアーミッシュ農家ステイ

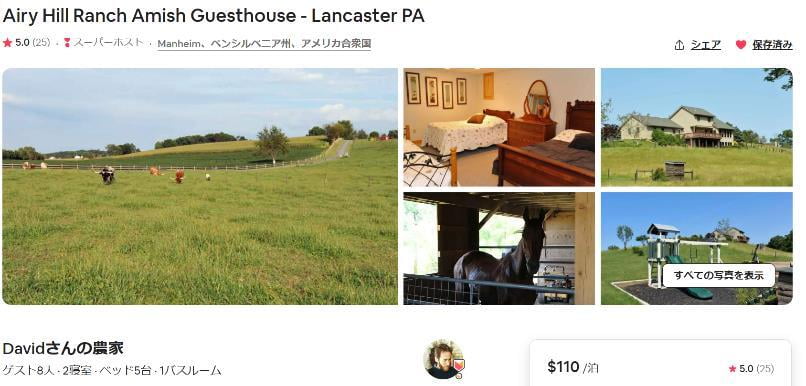

そして最後はペンシルベニア州ランカスター郡にあるアーミッシュ農家での宿泊です。

アーミッシュとはアメリカのオハイオ州・ペンシルベニア州・中西部などに居住するドイツ系移民の宗教集団で、移民当時の生活様式を保持し、農耕や牧畜によって自給自足生活をしており、テレビや電話、インターネットといった現代のテクノロジーを生活に導入しない、もしくは必要最低限のものを徐々に導入して生活をしています。

自動車の代わりに馬車で生活をしている人も多く、電話やインターネットを持たない家庭がほとんどだといいます。

技術とライフスタイルの関係について以前研究していたこともあり、このアーミッシュの文化に関心を持っていた私は、アメリカで一度は訪れてみたい場所の一つでした。

Airbnbで夏休みの旅行の宿泊先を検索していた折に、たまたまユニークな宿泊施設の検索でこちらのアーミッシュ農家ステイを見つけ、我が家の家族4人でこちらに2泊3日で伺うことを即決したのでした。

なぜインターネットを持たないアーミッシュの農家がAirbnbを利用しているのかと不思議に思った方がいらっしゃるかと思いますが、アーミッシュ農家のこのような宿泊提供のサイドビジネスを手伝っている人がおり、その人がホストとして、アーミッシュ農家や家庭で宿泊を提供している家を取りまとめ、宿泊を希望するユーザーとの窓口をしてくれているようです。

今回の場合も、ホストに連絡を取ると、指定された電話番号に自分たちの連絡先と到着時刻を伝える伝言メッセージを残すように指示されました。

言われたように電話をかけ、伝言を残すと、しばらくしてから電話がかかってきて、宿泊先の農家の奥様と宿泊日などの確認をするというかたちでした。

どうやら、電話を持ち、電話を貸してくれる人のところに行き、電話をしてきてくれたようです。

さて、宿泊日当日、ペンシルベニア州ランカスターはアメリカでもアーミッシュの人口が多い地域の一つで、ランカスター周辺に到着すると、景色は一面のトウモロコシ畑や牧場が拡がり、とてものどかです。

道中、アーミッシュが経営する野菜の直販所に立ち寄ると、馬車で買い物に来ている親子の姿を目にしました。

そして農家に到着すると、そこにはたくさんの牛やかわいいポニーが出迎えてくれました。

滞在したのは農家のご自宅の1階部分で、寝室が1部屋、仕切りがあり寝室として使える部屋がもう一部屋あり、小さなキッチンとダイニングが併設され、とても清潔感のあるお家でした。

宿泊客用に冷蔵庫と電子レンジ、電磁調理器が設置されており、自炊も問題なくできました。

滞在中は、牧場にいる牛に餌やりをしたり、ポニーをひいて歩いたり、鶏の生みたて卵を拾わせてくれたりと農場のお手伝いをたくさんさせてもらった娘は大興奮。

また、こちらの農家には5歳、2歳、0歳の3人の娘さんがおり、滞在中は敷地内のプレイグラウンドで一緒に遊ぶことができ、ご満悦。

私たち夫婦は何をするでもなく、目の前に広がる牧草地と牛やポニー、そして夕日を眺め、散歩し、ゆったりとした時間の流れを堪能したのでした。

Airbnbが提供するユニーク宿泊体験の価値

3件の宿泊施設、いかがでしたでしょうか?

3件とも、それぞれ個性のある宿泊施設で、その宿泊施設ならではの過ごし方や時間を堪能することができ、今までは旅行といえば、ホテルを探すことが多かった我が家ですが、コロナウィルスによるパンデミック後は専らAirbnbでユニークな宿泊施設を探して休暇を過ごすステイケイションが唯一の非日常の楽しみになっています。

このステイケイションやAirbnbが提供する価値の源泉にはどんなニーズがあるのでしょうか。

コロナウィルスによって、私たちの生活動線は大幅に縮小され、オフィスはおろか、自由に好きな場所に行き来をすることはできなくなりました。

自宅にこもり、移動が減り、普段の日常がさらに狭くなり、オンラインで仕事のミーティングに出て外出せずに終わる日も多くあるのではないでしょうか。

そして、普段の生活の中で、新鮮な出来事や予期していなかったことや新しい人に出会う機会も減っているのではないでしょうか。

生活動線が極めて限定された生活が続く中、ハンプトンに移住するニューヨーカーのように、居住環境や自宅内を充実化させたいというニーズとともに、狭くなっている日常の生活動線に、動線を拡大せず、かつSocial Distancingが保たれる範囲で、非日常の時空間や経験をもたらしてくれるようなサービスや機会へのニーズが高まっていることが、バケイションレンタルサービスやステイケイション需要の高まりから垣間見えます。

"日常の生活動線内に非日常の機会や経験を提供する価値"、端的にいえば、"日常内の非日常機会"ですね。

この、"日常内の非日常機会"を考えている折に思い出したことがあります。

しばらく前になりますが、日本で高齢者の方々に必要とされるサービスや価値を検討するために、高齢者の方のご自宅に赴き、毎日の生活や好きなものことについてじっくりとお話を伺いながら、一緒に好きなものことの場所に同行させていただくというエスノグラフィック・インタビュー調査でした。男性、女性、ともにお話を伺ったのですが、収集したデータを分析していくと、とある共通点が見えてきました。それは、ほぼ毎日、もしくはそれに近い頻度でスーパーもしくはモールなどのショッピング場所に行かれていたのです。そしてそれは、特に買うものが決まっていなくても行かれていたのです。日常の動線の中に、身近なショッピングスポットへのショッピングが組み込まれていたのです。この行動が意味することは何でしょうか。スーパーやモールには様々な商品があり、それらを求めて様々な人が集います。季節の商品が置かれ、日々、新商品が陳列されます。年齢を重ねると、人は身体的、心理的、社会的な理由から行動範囲やネットワークが徐々に狭くなる傾向があります。そして日々のルーティンや行動はよりパターン化され、省力化されるとともに、刺激を得る機会が減ります。そのため、スーパーやモールに行くことで、そこに絶え間なく陳列される新たな商品や、季節の商品、そして人という情報に触れ、刺激を得ようとしているのではないかと考えました。つまり、日常内に新しいものことに触れる非日常機会の機会を作り、ポジティブな刺激を獲得しようとしているのです。

脳科学の研究によれば、人は新しいことの刺激を得ると、脳内でドーパミンが放出され、これが記憶や学習の向上につながっているといいます(Düzel(2006), Absolute Coding of Stimulus Novelty in the Human Substantia Nigra/VTA)。

ドーパミンは達成感や幸福感をつかさどるホルモンの一つでもありますから、幸福感や達成感を得るために、スーパーで新しいものことの刺激に触れに行っていると考えることもできそうです。

新しいものこと、非日常の場や経験を、自宅や日常の生活動線にどのように効果的に組み込み、位置づけるか。

日常の行動範囲が狭くなり、新しいものことに触れづらくなっているポストコロナ時代の顧客提供価値、バリューポジションのキーになりそうですね。

毎年恒例のマンハッタンのタイムズスクエアでのニューイヤーズイブカウントダウンもバーチャル開催決定となりました。タイムズスクエアに集まり、共にカウントダウンするという非日常のイベントが出来ない代わりに、自宅から、オンラインで、同じくオンラインで参加する人と一緒に、何か非日常を共に体験できるような時間になれば面白いかもしれません。

それではみなさん、また次回のコラムでお会いしましょう。