ワクチン接種のインセンティブ設計

良いインセンティブとは?

インセンティブ設計は例えば従業員の生産性をどう向上させるか、など、様々な領域ごとにその研究や設計が展開されています。ワクチン接種は、タバコをやめる、肥満を解消する、と類似するヘルスケア領域のインセンティブ設計となります。

今回のワクチン接種のインセンティブ策で圧倒的に多かったのは金銭的なインセンティブでした。しかしながら、この金銭的インセンティブの特にヘルスケア領域における効果について、行動経済学と医療、ヘルスケア領域について研究しているデビッド・アッシュ教授は疑問を呈しています。

アッシュ教授は

「金銭的インセンティブは、例えばタバコをやめる場合、やめることについて関心がある場合にはよいが、タバコを絶対にやめたくない人には難しく、同様にワクチン接種を絶対にしたくないという人にどこまで機能するかはわかりません。むしろ、お金を提供することで、"(インセンティブの対象が)よいことであればお金をくれるなんてありえない"と考え、実際はむしろその人たちのワクチン接種への懸念を高めてしまうかもしれません。そしてすでにワクチン接種を済ませた人たちからは不満が出るでしょう。」

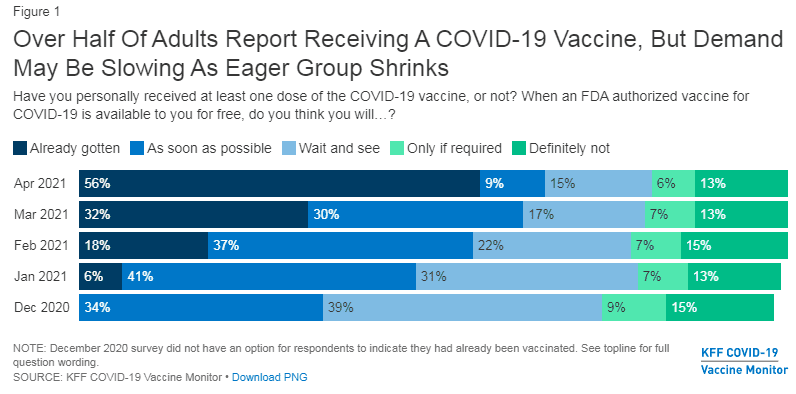

ヘルスケア分野の政策の分析や調査研究を行うKFF (Kaiser Family Foundation)が行ったワクチン接種意向に関するデータによれば、18歳以上のワクチン接種が全米で可能となった2021年4月時点の時期でも15%の人が「ワクチン接種について様子をみている」と回答、6%の人は「接種が必要となったら行う」、そして13%の人は「絶対にワクチン接種をしない」と回答しています。

アメリカの5月30日時点での少なくとも1回以上ワクチン接種をした人は50.5%ですので、13%のワクチンを絶対にしないと回答した人を除く、少なくとも接種に対して関心をもっているこの21%の人に働きかけることは、集団免疫の獲得できるとされているワクチン接種率60~70%を目指すためには必須といえます。

接種に対して関心をもっている21%の人へのインセンティブ

ではこのような人たちに向けてどのようにインセンティブを設計すると効果的なのでしょうか。

アッシュ教授によれば、インセンティブだけでなく、まずはワクチン接種行動を阻害する要因を取り除くこと、例えば、ワクチン接種会場までの交通や予約をスムーズに提供する支援が必要といいます。

ウーバーやリフト、そしてデトロイト州ミシガンの“グッドネイバーズ・ドライビング・デトロイターズ(Good Neighbors driving Detroiters)”キャンペーンはワクチン会場までの往来をサポートするものに該当しますね。

さらに人々の向社会行動や社会規範に働きかけるのが良いと言います。

例えば、ワクチン接種をした人にワクチン接種済みですというステッカーを渡し、貼ってもらうことでその人が社会にとって良い行動をしている良い人間であることをアピールできる機会を提供したり、周りのみんながやっているということを認識させるために、著名人や有名人にロールモデルとなってワクチン接種をしてもらい、その様子を伝えるといったことを挙げています。

先日、イギリスではウィリアム王子がワクチン接種を受けた際の写真がイギリス王室から公開されていましたが、恐らくこれもこの社会規範に働きかける目的があるのではないかと思います。

さらにアッシュ教授は、ワクチン接種を呼び掛けるメッセージも重要だと言います。

例えばほぼ同じ内容を伝える二つのメッセージがあります。

- 一つは「COVID-19のワクチンを接種して身を守りましょう(“Get a COVID-19 vaccine to protect yourself”)」、

- もう一つは「あなたのCOVID-19のワクチンの機会を見逃さないで(“Don’t miss out on your COVID-19 vaccine.”)」

です。

この場合、行動経済学で定義されている"損失回避"理論の影響で、後者のメッセージの方がより多くの人がワクチン接種の機会を逃すまいと行動を起こさせやすくするとアッシュ教授はいいます。

損失回避とはこのコラムでも何度か取り上げていますが、人は得られる利益よりも、失う利益に2倍痛みを感じるというものです。これをしてくれたら1ドルを渡しますよとお願いするより、これをしなかったら1ドル失いますよと言われる方が、その行動の実行率が2倍になるといいます。

こうした損失回避は、今回のワクチン接種の場合、キャンペーンを期間限定にすることで組み込まれていますね。100万ドルがもらえる権利や可能性を失うことを人間は回避したいと感じるからです。

学費が無料になるスカラシップが当たるインセンティブは、金銭的インセンティブ、向社会行動、そしてこの損失回避が組み合わさった強固なインセンティブ策と言えそうです。

もちろん、先のデータで提示した21%の人に響くインセンティブにするためには、デモグラフィックデータ、世帯収入や宗教、教育レベル、そしてその人のライフスタイルや選好、生活行動など、関連する様々な要因を考慮した上で、アッシュ教授が指摘する観点をデザインの指針に置き、設計する必要があります。

先のKFFの5月の調査結果によれば、様子見、および必要な場合ワクチン接種をすると回答したワクチン接種のてこ入れが期待できる層は割合が多い順に、

- 年齢別では18歳から29歳の33%、30歳から49歳の22%、

- 人種では黒人系アメリカ人成人32%、ヒスパニック系成人25%、

- そして教育では大卒未満成人。

恐らく、全体的な傾向として、これらの層の選好に沿ったインセンティブを設計、施行していると想像します。

ワクチン接種を政府から勧められた場合、アメリカと比較して日本では多くの人が接種を行うのではないでしょうか。

ワクチンに対するイメージや概念の違い、接種を促進したい対象の層への理解、そしてワクチン接種の効用、その結果としての経済や社会活動への効果波及など、様々な要素が複雑に絡み合うインセンティブデザイン、各州のインセンティブ策の効果はいかに?!

独立記念日7月4日のワクチン接種率の結果を待ちたいと思います。

それではみなさん、また次回のコラムでお会いしましょう。