NY州の今年度予算と法案可決、麻疹の流行、話題に事欠かないニューヨーク

みなさん、こんにちは。ニューヨークでは、マグノリア(木蓮)の花が咲き、桜も開花からあっという間に満開となり、ようやく春の訪れを感じる季節となりました。4月はキリストの復活をお祝いするイースターのお祭りがあり、木々や花々とともに、春の訪れを告げてくれます。

さて、NYCでは麻疹の流行とニューヨーク市が3月末に可決した二つの法案であるプラスチック製バッグ使用禁止、混雑税の導入が街中を賑わせています。

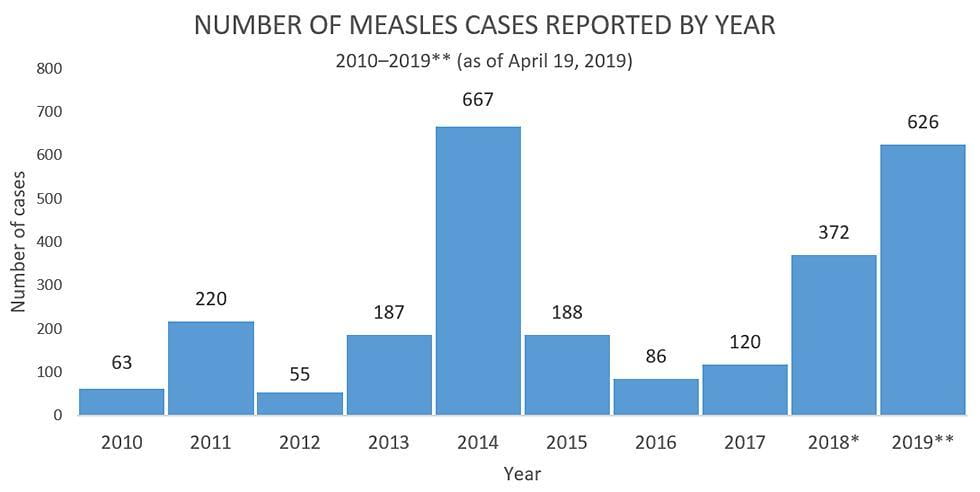

麻疹の流行はニューヨークだけでなく、2019年に入り、全米の20の都市でその流行が報告されており(Centers for Disease Control and Prevention)、ニューヨーク市ではブルックリンおよびクイーンズ地区において、4月15日の時点で329例の発症が確認されました。

ニューヨーク市での麻疹の流行は主にユダヤ教正統派と言われる人々のコミュニティを中心に発生しており、このコミュニティでは宗教上の理由から「アンチ=ヴァクス」の考え方のもと、麻疹の予防接種をしていない無接種人口が多く、この状態に、聖地巡礼のためにイスラエルに渡航したこの地区の人がイスラエルでの麻疹流行時に感染し、それが持ち込まれ、感染が拡大したようです。この背景には、ユダヤ教正統派の人々の間に、ワクチンには猿、ネズミ、豚のDNAを含有し人体に害が生じる、予防接種は自閉症を引き起こすといった医学的根拠のない情報が迷信として流布しているということがあるようです。ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は、感染が拡大するブルックリンおよびクイーンズ地区の特定の地区に居住する住民や通勤、通学している人に対し(郵便番号で居住、通勤、通学地域を特定)、全員へのワクチンの強制接種を義務付けるとともに、義務に反した人には、なんと1000ドルの罰金を課すことを命じました。特に子どもへの感染拡大の抑制のため、これらのユダヤ人コミュニティでは、公的な教育ではなく、ユダヤ教によるプライベートスクールが運営されており、その学校での感染拡大が懸念されているため、ニューヨーク市はこれら特定の学校に特定期間の閉鎖も命じています。

このように、ニューヨークでは麻疹の流行一つとっても、日本とはまた異なった要因、背景が存在しており、民族、宗教的要因の影響力の大きさを痛感します。

混雑税の導入は、市の公共交通機関の改修を行うために必要な資金を捻出する目的で2021年より導入され、マンハッタン区の60丁目以南の混雑する地域に乗り入れる車両に課金する制度です。支援団体は、公共交通機関を利用する人が増え環境向上に貢献すると評価、他方、反対派はこの地区を通勤する人にさらなる経済的負担を強いると反発(DAILYSUN NY, April 5, 2019)、キニビアック大学が4月2日に発表した世論調査によると、同制度について、ニューヨーク市民の過半数が反対していることが明らかになっています。混雑税導入は全米都市の中で初の試みとなるこの制度、混雑税はすでにロンドンなどで導入されており、ロンドンでは導入後、バスの利用者が37%増加し、交通渋滞は約25%減少したそうです(NYビズ!, March 2, 2019)。

いずれの制度も賛否両論、とにかく様々なステークホルダーにとって影響の大きいであろうこれらの政策。日本の消費税値上げの議論でも、世論や国民の十分な賛成が得られず未だ導入の議論半ばになっていますが、複数ステークホルダーの利害関係が対立する政策や施策の意思決定と施行はなかなか一筋縄にいくものではありません。しかし、これらの法案を可決したクオモ知事をはじめとした州議会は、州の財政再建のため、とにかく即効性のある策の導入とアクションを最優先しての意思決定であったとメディアに報じられているのを聞き、ここにも、今がなんとかやりすごせればよいという日本にありがちな政治や経済トップの意思決定との差異を感じ入ったのであります。現状を変化させるには、自らがアクションする、みんなでアクションする、こういったマインドセットがニューヨークの経済的活況や文化興隆を支えているに違いありません。

複数のステークホルダーを抱える文化施設によるサービスデザイン

さて、冒頭でご紹介したNY州で可決された二つの法案は、NY市民のみならず、企業やNY州でビジネスを営むあらゆる人々を巻き込み、そのアクションや環境を変えるものになりますが、全てのステークホルダーの利害が一致するようにデザインすることは極めて困難なものとなります。

(1) 顧客:誰の

(2) 課題:どんな課題に

(3) 価値:どんな価値を提供して解決/支援するのか

の3点を明確に設定する必要があります。そのため、ターゲット顧客の理解は極めて重要なファクターとなります。ある特定のユーザーのみをターゲットにしているケースでは、特定のユーザーのみを対象にその理解を進めればよいのですが、複数のターゲットが顧客となりうる場合や、他のステークホルダーを巻き込む場合は、メインのユーザーの理解から始めるものの、他のターゲット顧客の理解も合わせて進めなければなりません。これはなかなか骨の折れることです。

Reference from https://www.metmuseum.org/learn/kids-and-families

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。