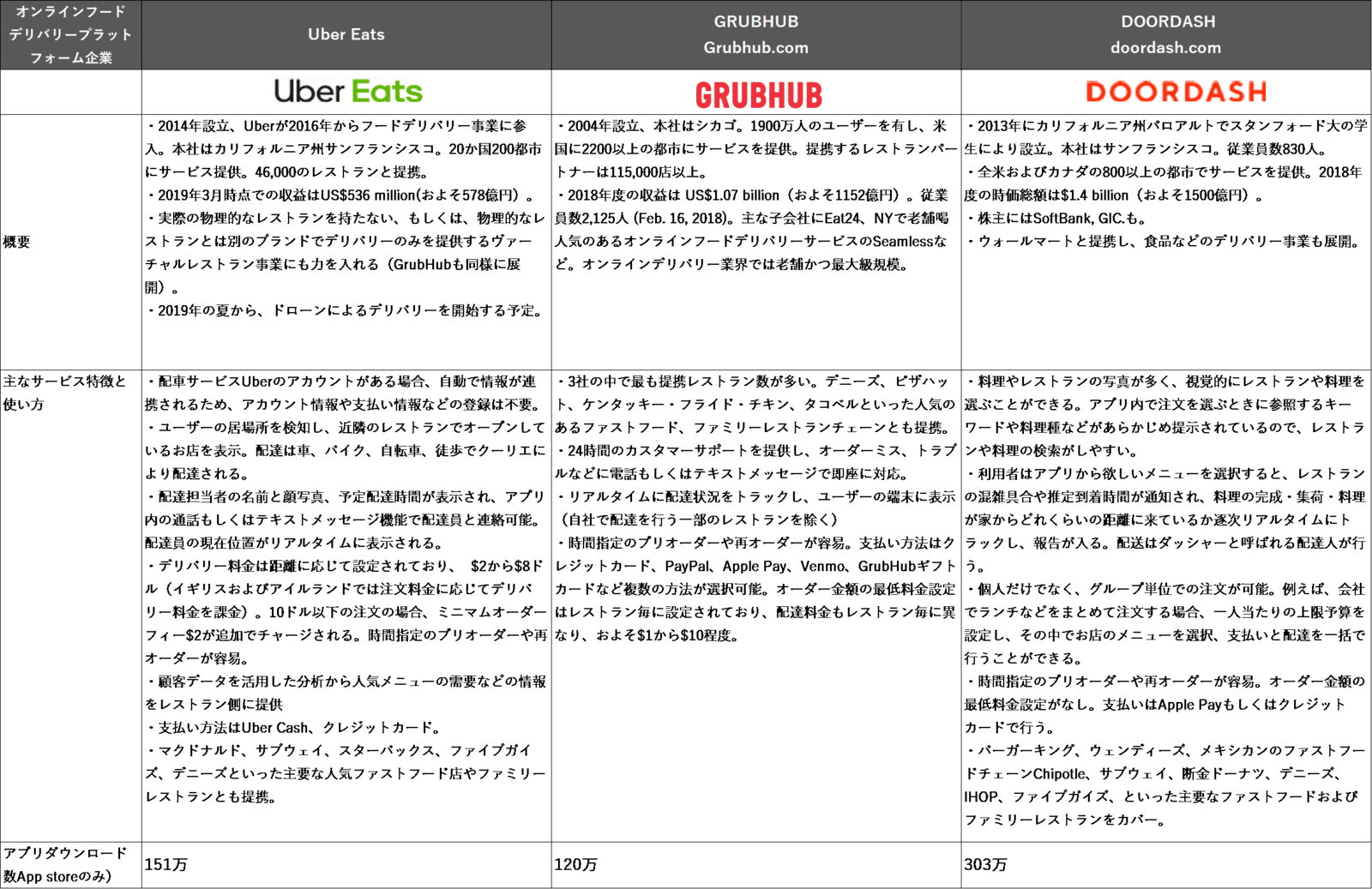

アメリカ市場におけるオンラインデリバリーサービス上位3社

表1. オンラインデリバリーサービス3社概要

NYジャピオン Fryday, May3, 2019

- UberEatsは自社のアセットである輸送網とデータ解析を中心としたテクノロジー

- Grubhubは提携レストラン数と類似サービスの買収によるユーザー数

- Doordashは顧客の嗜好に合わせた豊富な視覚情報をベースにしたUIとサービスデザイン

顧客提供価値を顧客のサービス体験に埋め込む

- 効率性とスピード、利便性重視!

- 自宅ではオフ、家から外にでるのが面倒、人に会うのも面倒

このターゲット顧客像と提供価値を踏まえると、オンラインフードデリバリーには、兎にも角にも、「思い立った時すぐに食べたいものが選べて、クイックにデリバリーがきて、時間と手間をかけずにさくっと食事を済ませられる」というサービスが求められるといえるでしょう。これらの提供価値を実際に各社はどのように顧客のサービス体験をデザインしているのかを紐解いていきましょう。まず、ターゲット顧客および顧客への提供価値を定義します。実際にサービス体験をデザインする際には、ターゲット顧客のペルソナに基づいて、顧客のサービス体験のジャーニーマップを設定します。ジャーニーマップとは、顧客があるタスクや目的を実行するためにサービスや商品を購入し利用するという一連の流れの中で、顧客がどのように考え、行動し、感じるかを含めて定義したものになります。基本的には、購買ニーズが発生し、商品サービスを知り、商品サービスを選び、購買の意思決定をし、利用するというフレームワークになります。今回のオンラインフードデリバリーサービスの場合、大まかには以下のカスタマージャーニーのプロセスとなります。

スタート:1.食べ物購入ニーズ発生 → 2.食べ物購入方法・手段・場所検討と意思決定 → 3.食べ物購入(決済)↓終了:7.口コミおよびサービス再利用(する人のみ) ← 6.後片付け←5.食事する ← 4.デリバリー

この顧客の行動や体験の中に、先に述べた二つの提供価値を埋め込んでデザインしていくこととなります。

3社のサービスデザイン比較

それでは具体的にどのようにこれらのサービスが展開されていて、どのような価値が顧客に支持されているのか、上記のジャーニーマップの2から4を中心に実際に私の利用体験をもとに、その顧客価値、サービスデザイン、UXなどについて考察してみたいと思います。

主にジャーニーマップ内のステップ2、3、4、7についてオンラインデリバリーがサービスおよびUXをデザインし、提供する部分となります。5、6は主に各レストランが担う部分ですね。3社とも、サービス利用のステップはほぼ同じで、ざっと洗い出すと15のステップとなります。

(1) オンラインデリバリーサービスの探索と利用するサービスの決定(2) サイトにアクセス、もしくはアプリをダウンロード(3) デリバリー先住所の入力もしくはアカウント情報の登録

(4) デリバリー可能なレストラン内からレストランもしくは料理を検索(5) デリバリー先のレストラン決定(6) レストラン内メニュー選択(7) 注文メニューの決定(8) デリバリー時間、料金確認(9) 支払い決済

(10) デリバリー(11) 注文受け取り(12) 食事する

(13) デリバリーの評価と口コミ(14) サービス利用における問い合わせ、トラブル対応(15) サービス再利用

・(1)から(9)に該当するプロセスにおいて、フードデリバリーを思い立ったその時に、すぐにオーダーのための情報にアクセスでき、ミニマムな登録ステップで食べたいものを探すページにたどり着きレストランとメニューを選ぶことができ、決済情報の登録も煩わしくなく、注文ステップも少ないこと

・(10)のデリバリーで、最短時間でトラブルやミスなく玄関まで届けてくれること、万が一トラブルが生じた場合、(15)のカスタマーサービスや該当担当者へのアクセスが容易かつ即座にでき、問題を解決できること

・半ば、ご飯を食べるのも準備をするのもめんどくさいというネガティブな心理状態を、何を食べるか考えたり、レストランを選ぶこと、注文が届くのを待つことをネガティブからポジティブに体験に書き換え、楽しくするような体験

第一の壁、初回注文、脱落者を減らせ!

- Uber Eats:初回注文は時期により金額や内容が異なるが、クーポン提供あり(初回注文5ドルオフなど)

- GRUBHUB:初回注文12ドルオフ

- DOORDASH:初回注文配送料無料、時期により、10ドルオフ(15ドル以上の注文時)などのクーポンあり

続いて、「 (2)サイトにアクセス、もしくはアプリをダウンロード」、「 (3)デリバリー先住所の入力もしくはアカウント情報の登録」となります。3社すべて、最初にウェブサイトにアクセスすると、トップページに配達先住所入力のボックスが配置され、すぐに配達可能なレストラン検索に進めるようになっています。食べたいものを探す、というのがまずユーザーが一番やりたいこと。ここからスタートさせるデザインになっていました!恐らく、アカウント登録から始めさせたら、かなりの高確率で脱落者が出るでしょう。。。

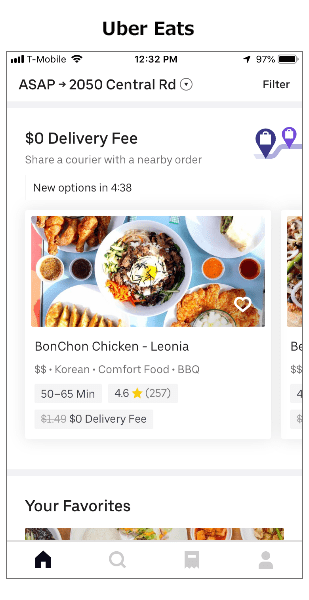

UberEatsは上部にこのレストランなら配達料金がかかりませんよという表示と、「New options in 4:38」というあと4分38秒以内に候補のレストランが更新される機能を設け、ユーザーにメリットのあるレストラン選びを時間制限内に行動させることを意図する巧みなデザインをしています。

以前コラムでご紹介した行動経済学の知見を大いに活用していますね。

このデザインは、初回利用というよりは、2回目以降の利用時に「今だけ、ここだけ」利用できるディスカウントがあるという価値をユーザーに提示することで、「今、ここで注文しなくちゃ!」という気持ちにさせ、利用を促す設計になっていると言えるでしょう。

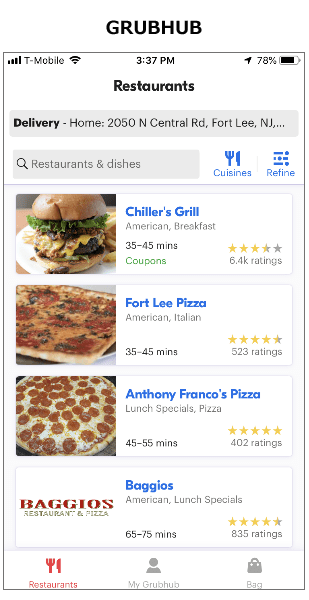

GRUBHUBのトップ画面はGRUBHUB側のオススメ順にレストランが想定配達時間とユーザー評価情報とともに表示されており、この中におっ、いいかも?と思えるようなレストランが表示されていればよいですが、されていない場合、さらにレストランを探索するトリガーが少なく、上部にある料理カテゴリとフィルター条件を設定するか、直接キーワード検索をするかというステップになります。

シンプルなのはよいのですが、広告料を出しているレストランに有意になるように表示させているのでは?と思わせ、探索意欲が少々減衰してしまいました。

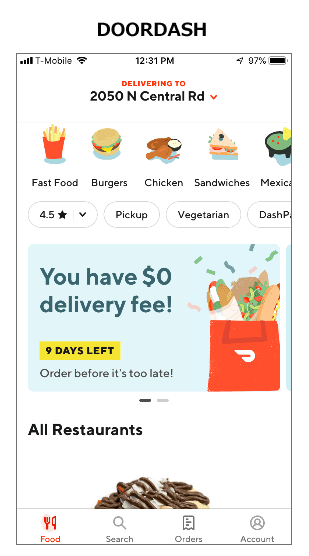

DOORDASHは他の2社とは異なり、画面上部にはレストラン検索行動を促す料理カテゴリのアイコン表示と、その下にはユーザーの検索のフィルターのアイコンが設置され、ユーザーが希望する条件の設定をトップ画面だけでできるようになっている点が特徴的です。

そして画面中央にはユーザーの購買行動を促すインセンティブの表示ですね。

ダニエル・カーネマンらにより定義された、人間は獲得しうる利益よりも失いうる損失のほうが、心理的負担が大きいという“損失回避”を巧みに利用し、「残り9日間、配達料無料!」という表示で、こちらも「今、ここで注文しなくちゃ損をする!」という気持ちを醸成しようとしています。

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。