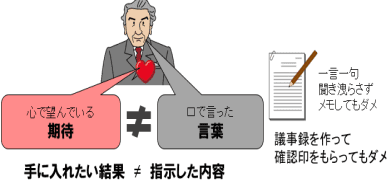

依頼者の言葉は、望んでいる「期待」を表現していない

若い時、システムエンジニア(SE)をしていました。システムを導入する会社にお伺いして、現状の仕事の進め方やこれから開発するシステムの希望をヒアリングし議事録を作ることから始まります。それをもとにシステム開発を行い、導入前にテストを行います。客先に持ち込んで日々の仕事の進め方から順番にテストしていくと「違う!」と言われることがあります。でも、議事録にしっかり書いてあります。すると「そうは言ったけれど、本当は違うんだ」との発言。確認印をもらっていても同じです。どちらにとってもコスト増。ヒアリング力が弱かったと感じた体験でした。

後に、提案営業をするようになりました。同じように、顧客を訪問して社長をヒアリングし「こうして欲しい」という期待をまとめます。一言一句、洩らさず議事録にします。それをもとに企画書や提案書を作成するのですが、また同じ様に「違う!」と言われます。どうやったら上手くいくのかと考えた末に、このような結論になりました。

心で望んでいる期待 ≠ 口で言った言葉

依頼者の頭の中には、「思いついたこと、こうすれば、こうなるはず」とい想いが未整理状態です。

本人の頭の中では、実現方法は完成している、上手く表現できていないだけと思っていますが現実は違います。

実は、話した内容の矛盾点や不足点に問題があったのです。

言葉の通りの実行は不成功の責任だけ負わされるだけ

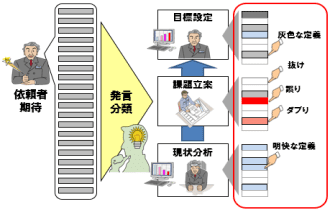

依頼者の発言は、以下の3つに分類することができます。

- 現状の分析(把握している現状の問題点)

- 未来の定義(どうなったら満足なのか)

- 実現の課題(何をどうするか具体的な行動)

図2 依頼者の言葉は、大きく3つに分類できる

発言の内容から、それらの分類に当てはめ整理すると、

図2のような問題を含んでいます。

- 抜けている

- ダブっている

- つじつまが合わない

その上、具体的な「こうしたい・こうする」と言うことが明快に発言されている反面、あやふやな事、定義のグレーな発言もたくさん含まれています。

要するに、依頼者の言う通りにするだけでは上手く行かないのです。でも依頼者は、自分はしっかり伝えた、伝えた内容に間違いはないと思っています。だから期待した通りの結果が出ないと不満です。

- 「エンジニアと信頼して、任せたのに..」

- 「ヒアリングはスムーズにいったはずなのに..」

- 「期待外れだった」

と言われてしまうことになります。依頼の言葉通りに企画や提案をして、依頼者の言葉になっていない「心で期待したこと」が実現できていないということで、結果の責任だけ追究されることになってしまうのです。

どうすれば良かったのか?!

このようになる原因は2つあると考えました。

- 依頼者の発言通りに行動したこと。発言は「こうしたい」という期待を明確に表現していなかった。頭の中は混とんとした状態で思いついたことを言葉にしていただけに過ぎなかった。

- 明らかに自分の経験不足。依頼者の期待に応えるには十分な経験が必要でした。言葉にならない想い・意図をしっかり汲み取るには、受取る側の蓄積が必要だったのです。

依頼者の頭の中の「モヤモヤした想い」を掴み損ねることで不成功になることは避けねばなりません。この解決に、依頼者の意図を可視化して、しっかりと掴むことのできる「質問の技術」は無いかと探しました。

経験不足による失敗も許されません。未知の分野でも対応可能な経験に依存しない方法、また、効率的に経験を蓄積する方法は無いかと探しました。

が、残念ながらいずれも適当なものがありませんでした。

世の中に適当なものが無いのなら、自ら考案するしかありません。そこで、これまで業務設計で慣れ親しんだ図解を使ってミッシー(漏れなく・ダブリなく・全体を網羅して)で質問する方法を確立できないかと考えました。図解を使うことで可視化でき、考えやすくなります。

また、図解はその視覚特性から、思考力を高めることや、効率的に経験値を積み上げることにも役立ちます。