みなさん、こんにちは。

ナレッジベースの「オフラインコミュニティ」第1回目では、私が複業を始めたきっかけと、自信が形成してきたコミュニティについて、「オフラインコミュニティのプロモーター、プランナー、デザイナーとしてのナレッジ×マーケティングサービス」と題して紹介させて頂きました。

今回はそのコミュニティを活用してどのように困りごとを解決してきたかについて、実際に私の知人の課題を解決した事例を紹介したいと思います。

※実際の事例を元に作成していますが、プライバシー保護のため内容は一部修正しています。

「個人事業主として屋号を決めたい」相談の経緯

知人の塩田さん(仮名)は、企業の新規顧客価値の検討の支援や、社内検討時のファシリテーションを行う業務を個人事業主として行っていきたいと考えています。そこで、個人事業主としての屋号を決めたいと考えているのですが、初めてのことでわかりません。一般的な企業であれば、参考になりそうな個人的に気に入っている名前の会社があったり、また多くの会社名について調べればその由来がわかりますが、屋号と企業名を同じ感覚でつけていいのかわかりません。

相談内容

インターネットで調べてみたのですが、「屋号にはある文字が含まれていると縁起がいい」というような胡散臭いアドバイスが引っかかってしまい、信じられなくなってきました。

一旦以下の屋号を考えましたが、どれがいいのかわかりません。

- 候補1:ナカワズ

- 候補2:ナカワズ コンサルティング

- 候補3:ナカワズ ファシリテーション

ナカワズとは初心を忘れず、おごらず、という意味を込めて「井の中の蛙」からとった言葉で、候補1が気に入っています。ただ自分で調べたところ個人事業主には肩書や業務を入れているところが多いような気がして候補2と3を作ってみました。

どれがいいかのアドバイス、もしくはこれらよりよい候補があれば教えて欲しいと思っています。

意見収集

| 肩書 | コメント内容 | |

| A | 個人事業主 コンサル 60代男 | どれもいいですね。ナカワズという造語が面白い。シンプルという意味とおっしゃるようにあれこれをするという目的では1かな。 |

| B | コンサルティング企業 取締役 30代男 | 屋号は自分は何者かという観点でも良いとは思いますが、一方で、相手からどう認知されるかの観点も必要です。 |

| C | ベンチャー企業 代表 70代男 | 私見ではありますが通じないでしょう。日本語の中でもひねりすぎだから。どういう価値を提供するのか、その価値をすぐわかる言葉は何かで選んだ方がいいと思います。ファシリテーションは手段であって目的ではないからです。 手段を持ってきては幅は狭くなるし、価値がいつまであるかわからないので進めません。最終的には覚悟をもって決めるしか方法はないです。 |

| D | ベンチャー企業 代表 30代男 | 個人的には第1が良いかと思いますが、早期浸透を考えるのであれば第2も良いかもしれません。コンサルティングやファシリテーションをつけると、何をやっているかがわかりやすいので、それらのサービスを求めて依頼を下さる顧客との接点は増えますが、それ以外の価値を求めている顧客は名前を見てアクセスしてくれなくなるので、あまり幅を狭めない第1か、第2が良いかと思います。2も良いかもしれません。コンサルティングやファシリテーションをつけると、何をやっているかがわかりやすいので、それらのサービスを求めて依頼を下さる顧客との接点は増えますが、それ以外の価値を求めている顧客は名前を見てアクセスしてくれなくなるので、あまり幅を狭めない第1か、第2が良いかと思います。 |

| E | ベンチャー企業 代表 30代男 | 屋号が長いと領収書など書いてもらうときとか、毎回面倒くさいです!という事で、有名になって略称に社名を変更することを見越して、略称も一緒に考えていくのがベストだとおもいます! あとは、インターネットドメインが取れるかどうかとかでしょうか。 |

| F | ベンチャー企業 代表 30代男 | 何の会社かわかりやすい方がいいので、塩田顧客価値研究所、塩田マーケティングリサーチなどどうでしょうか? 他社の場合だと、「東京糸井重里事務所」というような例もあります。後は頭文字にしてNCF(ナカワズコンサルティングファシリテーション)にしてしまう手もあります。 |

| G | 個人事業主 30代男 | かっこいいのは1番。ただ、具体的に何をやっているのか伝えたいのであれば、2~3かな?ただそれだと若干他のことやりづらいというのはあるかもしれないですね。でもファシリテーションでも、何をファシリテーションするのか?という感じですね。コンサルティングでもいいけど、そうすると良くも悪くもなんでも当てはまる。ある程度関係性(自分の仕事で何をやってるのか)を伝えられる人と仕事するのであれば、1でもいいかもしれないですね。 |

コメントの整理分析

これらのコメントに関して、3つの方法で整理してみました。

Approach1: 使いやすさや機能性に関するコメントを抜粋

| 使いやすさ(ユーザビリティ) | 機能性(ユーティリティー) |

| E:長すぎると領収書など書いてもらうときに困る E:インターネットドメインが取れるとよい | D:具体的なサービスを含めるとそのサービスに関連するに顧客が集まる/関連しない顧客は集まらない |

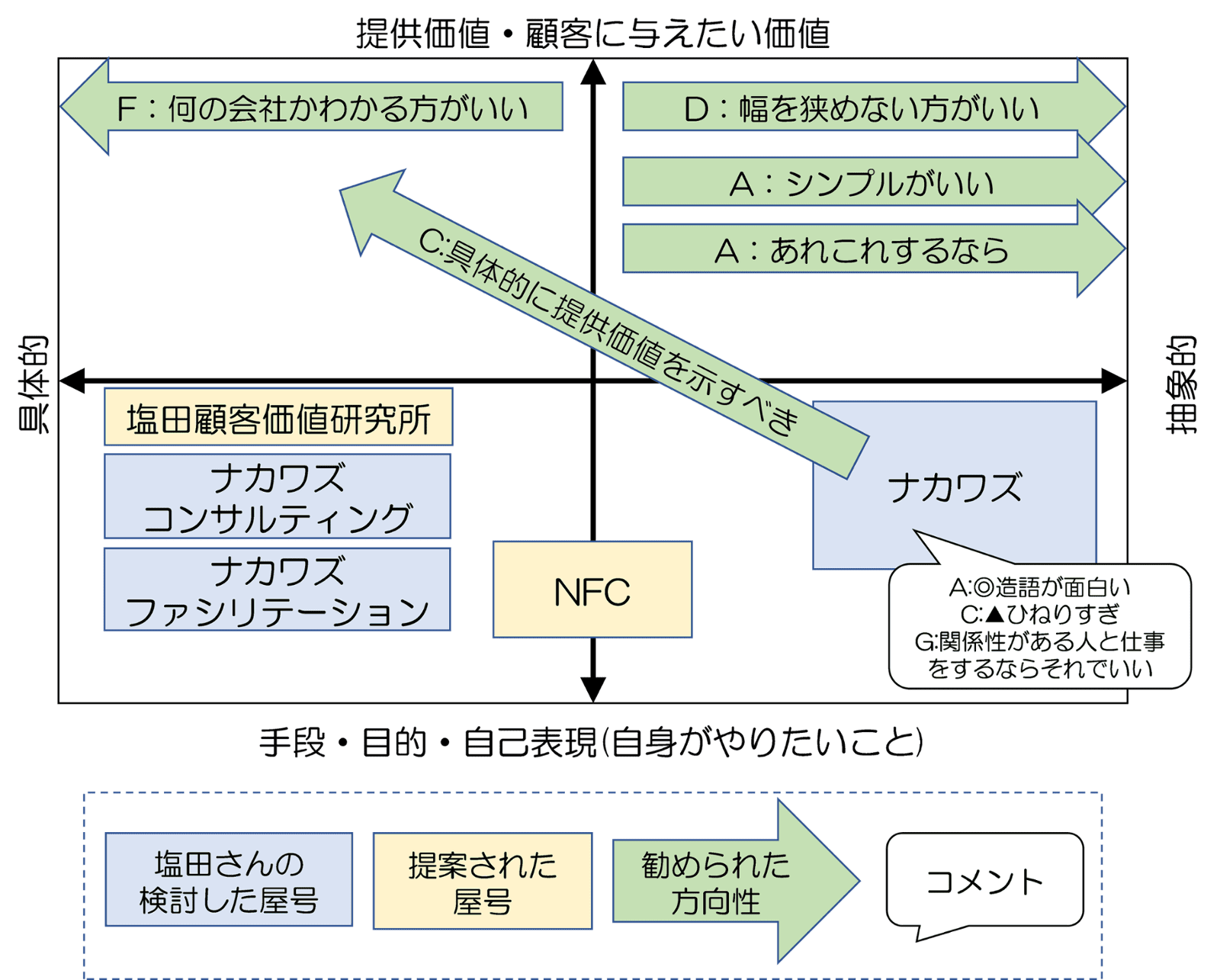

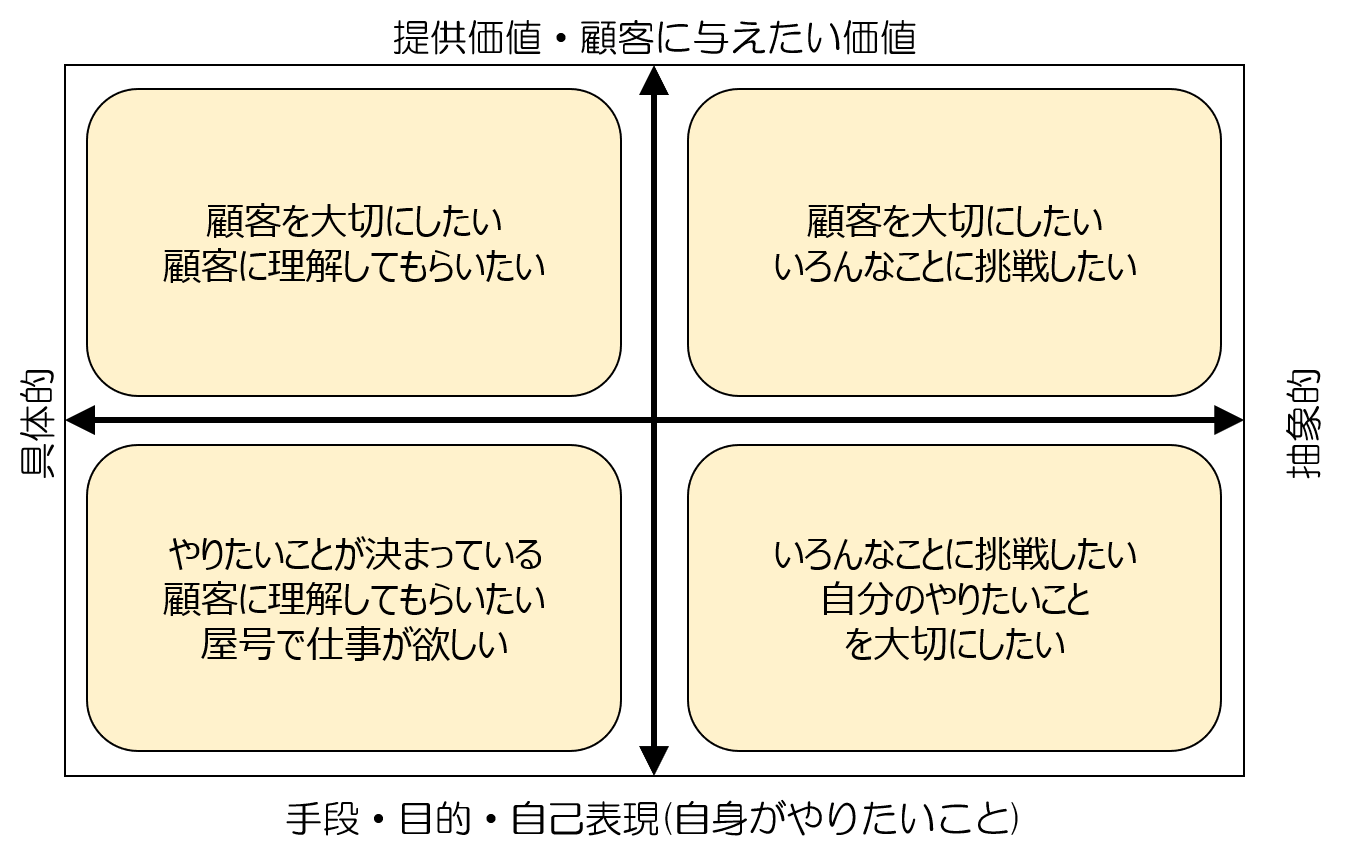

Approach2: メンバーのコメントや感想について、に共通にみられる観点を軸にポジショニング

切り出した軸は、「具体的・抽象的」と「提供価値・手段」の2軸です。図の上には、塩田さんが検討した3つの案と提案された案(「塩田顧客価値研究所」と「NFC」)を配置し、アドバイスが促している方向性を矢印で記載しました。これを見ると各メンバーによって、推奨する軸の方向がばらばらとなっており、すべてのメンバーの意見に合う解がないことが分かります。

Approach3: 各軸の特徴をもとに屋号の方向性をコンセプト化

意思決定

塩田さんにはすべてのコメントとともに、上記の4つ方向性を見せて、どれが一番自身の思いに近いか確認してもらいました。まだ手探りの段階でいろいろ思索したい、自身の思いを大切にしたいとのことで、抽象的で手段を重視した右下の方向性を選択されました。「ナカワズ」は抽象的で手段に沿った内容であり、塩田さんは「ナカワズ」を屋号として選択することにしました。(ちなみに、もし塩田さんが、上段の2つの方向性に共感していれば、該当する具体的な屋号はなかったので、その方向性をもとに屋号名を新たに考えることになったでしょう)

当初は3つの自身の考えたアイデアのうち、どれが一番いいのかという一時的な軸で考えていた塩田さんですが、有識者の意見を通じて、選択肢として4つのコンセプトを得て、納得感をもって名前をつけることができました。また、実際に屋号を使っている人のコメントであったことに対しても好印象をもってすべてのコメントを真剣に確認してくれました。

以上が解決の一例です。

コミュニティの魅力、知見の威力

私が自身のコミュニティを通じて得たのは、様々な状況に対して経験を有する有識者とのつながりだけでなく、それらの知識をどのように活用するかという経験です。いくら有識者が優秀であっても、絶対に未来を予知できるようなことはありません。彼らの知識をどのように引き出し、受け入れ、最大限相談者が納得できる形に落としていくことが重要です。BtoC商材など一般的なユーザーに対するグループインタビューとは異なり、有識者の意見を発揮できるような進行も求められ難しいことではありますが、そもそもコミュニティに集めている有識者は、コミュニケーションがとりやすく、俯瞰的な視点と柔軟性と当事者意識を持ち合わせた人物であるためかなり助けられながら進めることができています。

そして、今回の様に、様々な意見を共通点、相違点等から分類整理、評価軸を設定し、収集データの過不足等(データ精度)をも考慮し、意見というローデータを役立てやすい様に編集加工するノウハウも必要不可欠です。

次回は、コミュニティ活動の運営についてご紹介させて頂く予定です

当コラムに関するご意見、ご質問、ご感想等、遠慮なくお聞かせください。