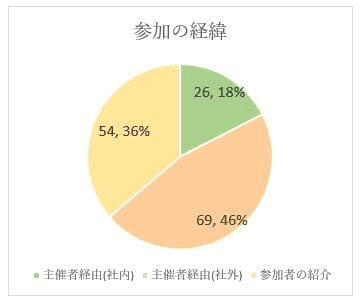

前回も紹介した参加者の参加経緯が上記のグラフになります。

私と同じ会社の人を誘ったのが26人、社外の人を誘ったのが69人、参加者に紹介してもらった方が54人になります。

会の雰囲気をわかっているメンバーに誘ってきてもらうのは有効な手段ですが、今回は最初の二つ、自分自身で呼ぶ場合について、詳細を紹介したいと思います。

社内外の人を誘う場合

| 上司・先輩 | 14人 |

| 同期 | 1人 |

| 後輩 | 11人 |

現在入社10年目になりますが、年上も年下も割とまんべんなく誘えています。

同期は思ったより少ないですが、会社の中の人口比率からすれば妥当とも言えます。

誘う相手は、会の雰囲気に合うような、寛容で柔軟に話ができることが重要ですが、それに加え、業務の忙しさや拠点から飲み会会場までの距離も考えて声をかけています。

社外の人を誘う場合

これまで誘ってきた69人について、内訳を以下に紹介します。

| 1.大学時代の知り合い | 27人 |

| 2.外部講習で知り合った受講者 | 10人 |

| 3.外部講習の講師、社内に講演に来た講演者 | 9人 |

| 4.外部講習の親睦会で知り合った人物 | 5人 |

| 5.異業種交流会で知り合った人物 | 5人 |

| 6.元同僚(転職した人)(転職した人) | 4人 |

| 7.業務で指導を受けたコンサルタント | 3人 |

| 8.その他 | 6人 |

以上になりますので、ひとつずつ振り返っていきたいと思います。

一番多く読んだのが、大学時代の知り合いです。

同じ学科の同期や、サークルの先輩、同期、後輩など誘っています。

特にサークルは学科が偏らないことが多く、皆が様々な方面へ進んでいるので意識せずに異業種交流会になります。特に、大学としての同窓会には属しておりませんが、大学のOB会やOG会がある方は積極的に活用すると様々な刺激がもらえるかと思います。学閥という言葉もありますが、出身が同じという点で打ち解けてしまうメリットは活用できるといいかと思います。

その次に多かったのが、社外の講習で知り合った同じ受講生です。といっても単に同じ授業を受けただけでなく、その中から特に話しやすかったり、気があった人を誘うようにしました。

私は週一で数か月参加するような講習にいくつか参加していたため、(具体的に言えば、起業家講習、市場調査、データサイエンスなどです)比較的受講者と長く過ごす機会があり、その中で話しやすく、会の雰囲気に合う人を誘うようにしました。

一部例外として、攻殻機動隊のTシャツを着ていた人には、その場で大丈夫だろうと判断して、早々に連絡先を交換して勧誘したこともあります。(その方は今では常連さんですが)

その次に多かったのが、講師に声をかけるパターンです。

自分自身が参加した講習の指導者や、自社に招かれて講演した講師陣などにも参加してもらってきました。

一見ハードルが高い方々に思えるかもしれませんが、講演者は講演後に、名刺交換をしに行けば、容易に交換出来るので、コンタクトを取ることは難しくはありません。その上、自分自身が興味をもっている内容であれば、質問もどんどん出てくるので、話題にも困りません。(とはいえ、9名もそのような立場の人と一緒に飲める関係になったのは、相手の寛大な対応によるもので、自身はかなりラッキーだと思います)

5.異業種交流会で知り合った人物

ここで誘ったメンバーは、オープンイノベーションや異業種交流会などで出会ったメンバーです。

全体の中では順位は5番目の層であり、振り返ってみると実はそれほど多くありません。それはおそらく、私のコミュニティは何か結果を出すことを目的としていないからだと思います。

オープンイノベーションや異業種交流は多くの場合、達成したい目的があったうえでメンバーは参加しています。そのため、そのような人たちにとってはなかなか魅力的な場を作ることが出来ず、伸びていないのではないかと思います。異業種交流会の中で利害に縛られない仲間を作るのはなかなか難しいのかもしれません。

6.元同僚(転職した人)

7.業務で指導を受けたコンサルタント

これまで参加してもらった人の中では、過去に本業でビジネスの依頼をしていたコンサルタントもいます。特にお金儲けではなく、何か新しいことをやりたい、と思っている人や自身の経験を活用することに興味が強い人は特に誘いやすいです。

8.その他

・異業種交流会で知り合った人物

といったところでしょうか?

誘ったことのある人物を振り返ってみると、基本的にはまず自分が話してみたい見たい人、そしてそのうち、相手も楽しんでもらえる人に声をかけてきました。

最初の内は正直なところ、呼んだ相手が楽しんでないこともあったので、あまり背伸びせずに、相手が楽しめそうでないなら無理に声をかけない形でやってきました。

新しいメンバーを入れて刺激を高めることも大切ではありますが、無理に新しいメンバーを誘わなくても、既存メンバーの組み合わせ次第で新鮮な集まりにすることも可能ですし、元々の知り合いなど、徐々に焦らずコミュニティを広げていけばいいと思います。

また、会の雰囲気に合うかどうかを重視はしているものの、会の雰囲気は人によって常に変わります。

自身のコミュニティはこうあるべき、と明確な定義を持たず、その時々の雰囲気に流されるように拡大したことで、結果的に多様性のある会となりました。

誘いやすい層をまとめましたが、それだけにこだわらず様々な形でコンタクトする機会を設けたことも会いの成長につながったと思います。