交流会概要(2019.9.1現在)

| 項目 | 内容 |

| 活動期間 | 2014年12月~、(合計4年9か月) |

| 開催回数 | 正式開催(自身が主催したもの)72回 スピンオフ(他人が主催したもの)4回 |

| 参加者数(重複無し) | 149名 |

| 一回当たりの平均参加人数 | 6.2人 |

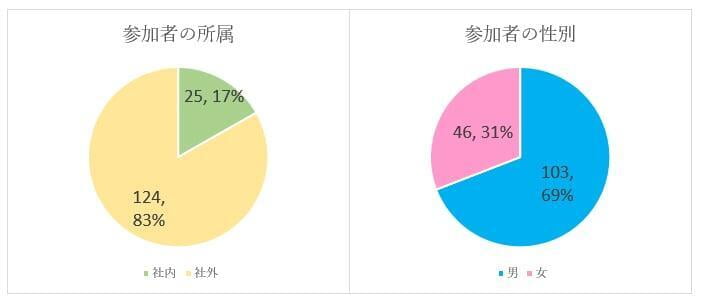

次に参加者の内訳について、振り返ってみます。

異業種交流会なので参加者は基本的に社外ですが、2割弱は社内の同僚や上司を誘ったりしています。

男女比についてはまだまだ男性が多いですね。

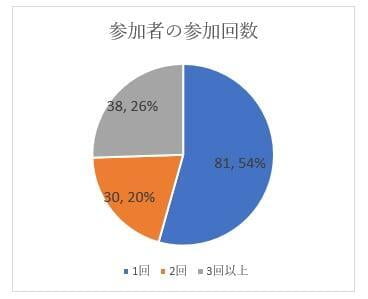

参加回数については次の通りです。

前回のコラムで、相手が楽しめそうな会でなければ無理には誘わない、とコメントしましたが、その方針が表れていますね。

100人を超す飲み会とはいったものの、ヘビーユーザは40名程となっています。単に忙しくてタイミングが合わず一回で止まってしまってる人もいます。

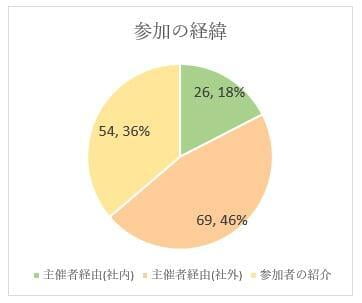

参加した経緯については次の通りです。

自身で主催してきたつもりの交流会ですが、振り返ってみると、3分の1は過去の参加者が友人を連れてくるパターンです。

一度参加した人が雰囲気を考慮して連れてくるため、そのようなメンバーは参加すると盛り上がりますし、会にとって重要な人物になってくれることが多いです。

続いて、今回はアンケートも実施してみました。

| 項目 | 内容 |

| 実施時期 | 2019年7月 |

| 対象者 | 異業種交流会に2回以上参加した人 |

| 回答率 | 24% (上記のうちわけ、取締役(40%)、新規事業部員、デザイナーなど) |

| 質問内容 | 交流会に参加している理由 |

| 回答方式 | 複数選択(あてはまるものに回答) |

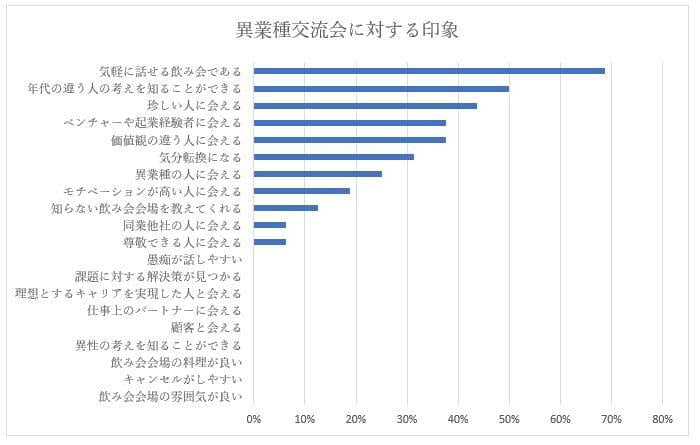

交流会に参加している理由についてあてはまるものにチェックをするようにお願いしました。

結果がこちらです。

次に支持率が高かったものや、特徴的な結果について簡単に振り返ってみます。

気軽に話せる飲み会である(支持率69%)

そもそも回答してくれた時点で好意的である、というバイアスはかかっていると思われますが、多くの方に気軽に話せる飲み会であると評価してもらえました。今回のアンケートの他の選択肢、「顧客と会える」「仕事上のパートナーに会える」「課題に対する解決策が見つかる」の支持率が0%であり、それらの利点がなくても参加している、というのはやはりそのようなアウトプットが参加者の目的になっていないことを示しているのでしょう。過度の期待をすることも、かけられることもない、というのが気軽に話せる飲み会の要因だと考えています。シェイクスピアの言葉にExpectation is the root of all heartache.(期待はあらゆる悩みの種)という言葉がありますが、悩みがない会を作っているのかもしれません。

ただし気軽に話せるという雰囲気は、未経験者にはその良さを伝えにくい内容ですのでなかなか難しいところです。さきほど100名を超える会であってもヘビーユーザは約40人とコメントしましたが、それもその一因かもしれませんね。

年代の違う人の考えを知ることができる(支持率50%)

交流会の参加者は20代~70代であり、そこがやはりこの集まりの長所として認識されているようです。

この回についての正確な年齢比率は残念ながら統計を取っていないのですが(参加者全員の年齢を確認していないので)年長者として呼ぶ人は、なるべく聞いていて楽しくなるような武勇伝を持つ人を集めるようにしています。

珍しい人に会える(支持率44%), 価値観の違う人に会える・ベンチャーや起業経験者に会える(支持率38%)

これらも交流会の多様性が評価された結果となっており、異業種交流会であることが魅力の一つであることが確認出来ました。

気分転換になる(支持率31%)

単なる気分転換を魅力に挙げてくれた方もいました。息抜きは、楽しかったり落ち着いた場所でしか提供できないものですから、そう言ってもらえると大変うれしいです。

同業他社の人に会える(支持率6%)

同業他社も魅力的な参加者かと思ったのですが、思うほど支持はされていませんでした。やはり全く別ジャンルの人の方が、参加者にとっては魅力的なようです。話しやすいと思って属性が近い人や共通項のある人も組む場合もありますが、そのバランスは今後考えるべき課題のようです。

キャンセルがしやすい(0%)

過去のコラムで、会を主催する工夫として、キャンセルをしやすくして参加のハードルを下げている、と自信満々に語ったものの支持率は0%でしたね。このあたりは、過信せず、もっと参加しやすいと思ってもらえるようにもっと頑張りたいと思います。

以上簡単でしたが、私の主催する異業種交流会を数値で確認してもらいました。次回は今回少し触れた交流会へ誘い方、どのような人物を集めたかについて記載したいと思います。