Part3では、Part1,2で取り上げた、あの手この手で迫る様々なサービスの魔の手に翻弄されそうな子供の問題についてご紹介させて頂きます。

悩ましい子どものスクリーンタイム

私も渡米後、初めてこちらで娘の健康診断に小児科に行った際に小児科医から

「普段のスクリーンタイムは一日にどれくらいですか?多くとも1日2時間以内には必ずおさめてください」

と言われたのが印象的でした。

日本の小児科でスクリーンタイムについて聞かれたり、話をされた経験が全くなかったからです。

アメリカ小児学会では18か月の乳幼児はビデオチャット以外のメディア利用は避けること、2歳~5歳の子どもはい日に1時間以内、高品質のプログラムのみを視聴することといった指針がだされています。同様に、WHOでは、スクリーンタイムが直接的な要因というよりも、座ったままで頭も体を動かさない活動時間が多いと子どもの肥満や発達に悪影響があるとし、できれば5歳以下の子どもはスクリーンタイムがないほうが望ましいと提言しています。

こうした提言はあるものの、仕事、家事、育児に忙しい親にとって、こうした提言を自ら積極的に情報収集して、子どもと一緒に行動するのはなかなか難しいという現状もあります。

そんな時、小児科医といった身近な専門家から、子どものスクリーンタイムの現状について聞かれることは、スクリーンタイムへの認識向上や具体的なアクションを促す良い機会になっていると感じました。

実際、娘の小児科医から言われた言葉をアニメや動画を観たいと娘が駄々をこねたときに、

「ママと一緒に健康診断に行ったときにドクターからスクリーンタイムは何て言われたかな?」と聞くと、

娘は「スクリーンタイムは少し」と答え、駄々こねる娘の感情が少し落ち着くのです。

第三者かつ、先生という存在から直接言われた経験がよかったのでしょう、動画を観たいという気持ちを抑制する魔法の言葉になってくれています。

子どもの直接的な健康だけでなく、健康問題につながるような日常生活の行動や習慣についても踏み込んで尋ねてくれることに最初はびっくりしましたが、今の私にとってはとても有難い問いかけになっています。

今子どもの間で流行っているSNS、ゲーム、あなたはどれくらい知っている?

子どもの問題はみんなで取り組むもの

参加した親たちからは、「全然分からないなあ」というようなため息も聞こえてきましたし、積極的にクイズに答える人もいました。

クイズの最後にはオープンなダイアログ(対話)のセッションがあり、親からの質問や問いかけにみんなで意見を交し合う時間が持たれました。

その中で、「結局、スマートフォンはどのように使わせたらいいのか」という質問が親から出ました。

すると、学校側からは、「学校が答えを持っているわけではありません。子どもがどんなアプリやゲームをしているかは、子どもに聞くだけでなく、子どものクラスの親との会話からお互いに情報交換し合うことが大切、SNSやアプリは、大抵子ども同志で使っているものを教えてもらったり、見たりして使うことが多い、だから同じクラスの子や友達がどんなSNSやアプリを使っているのかにも関心を向け、親同士で横のつながりを作り、そこでコミュニケーションし、相談したり、使わせ方について話したりすることを勧めます」というアドバイスがありました。

テクノロジーの使わせ方に正解はない、常に子どもや周りの親など、コミュニティで一緒に話し、考え続けることが大切なのだと私自身は大いに納得しました。

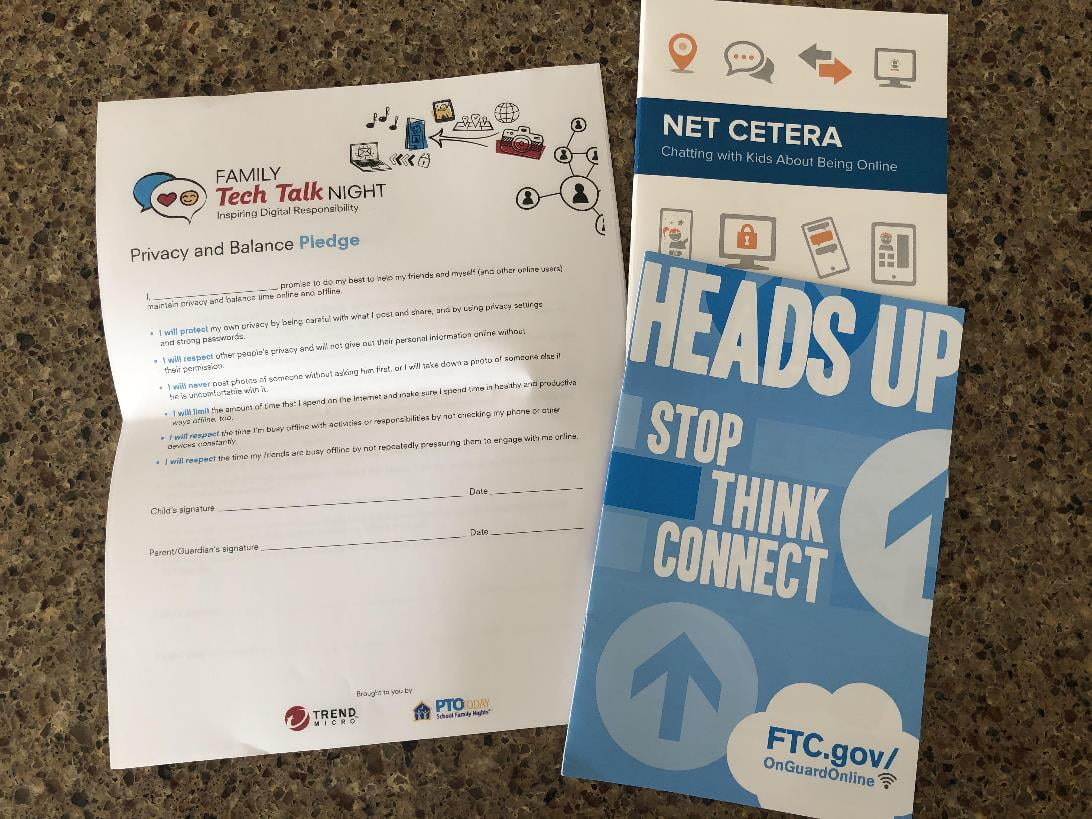

最後にテクノロジーとの付き合い方について、政府や関係機関が出している冊子を自由に持って行ってくださいという紹介とともに、配られた冊子や情報も、単なる情報提供に留まらず、子どもと親とでテクノロジーの利用や付き合い方について話したり、一緒に考える機会を作るようなものでした。

テクノロジーの付き合い方について学べただけでなく、このようなクイズ形式で子どもが利用しているSNSやアプリ、関連するネットスラングなどの情報を問うことで、親に子どものテクノロジー利用についての認識を新たにさせるとともに、親が自分たちだけで悩まずに、同じ悩みを持つ親同士が繋がり、一緒に考えるということをプロアクティブに促してくれる学校側の保護者会のデザインに、学校側の説明をただ聞くだけの日本の保護者会の在り方を考えさせられた時間となりました。

小児科医の問いかけやこの学校でのダイアログ(対話)形式の保護者会は、どんな疑問も声に出して表現し、お互いに交し合うことからスタートするという、アメリカのコミュニケーションスタイルが色濃く表れているともいえるかもしれません。

写真(筆者撮影):学校から配られたテクノロジーとの付き合い方についての冊子やプリント

今回のコラムでは、ホリデーシーズンのショッピングや映画などのメディア、メディア利用を中心にご紹介し、ポジティブに人に行動させる、考えさせるデザインについて考えました。

本格的な冬シーズン、心が寒くならずに、ポジティブかつ温かい気持ちで行動したり、過ごせるようなデザインを考えてみてはいかがでしょうか。

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。