Part2. 社会に埋め込まれたインクルーシブデザインと新たな価値の創造

Part2では社会に埋め込まれたインクルーシブデザインと新たな価値の創造を、

Part3では 多様な人を惹きつける街、コミュニティを作り続けるニューヨークご紹介します。

玩具メーカーだけではありません。

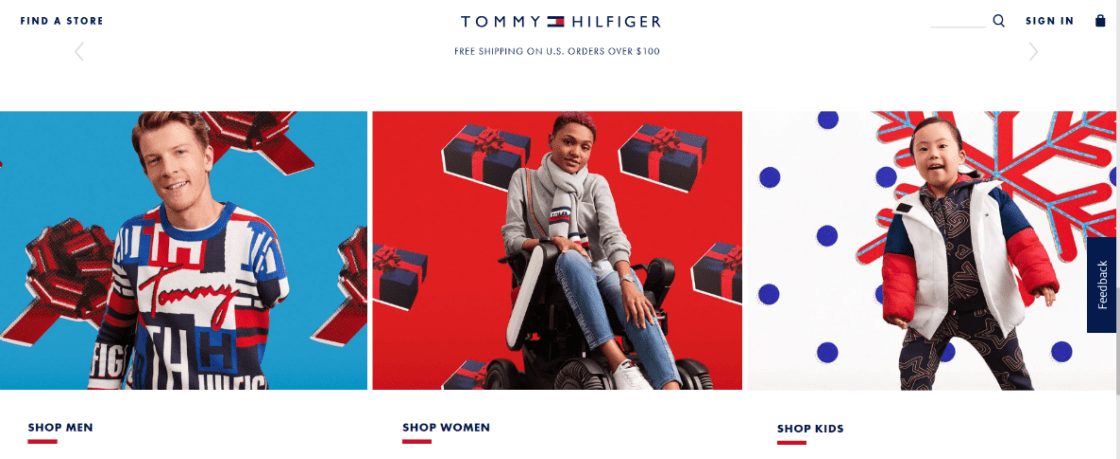

アメリカのアパレルメーカーのトミーヒルフィガーは2018年に"Adaptive clothing line"を発表し、障がいを持つ人向けに簡単に洋服を着ることができるアパレルラインの展開を開始しました。

残念ながら日本での展開はありませんが、この"Adaptive clothing line"のミッションは、インクルーシブであり、かつ能力を持つ全ての人々にファッションを通じて自己表現できるようにすること。

男性、女性、そして子ども向けのデザインがあり、そのデザインはミッション通り、障がい者の方向けだけではなく、あらゆる人に支持を得るようなデザインになっています。

例えば、セーターは首元にジッパーがついていて、着脱しやすいような機能的なデザインになっていたり、パーカーには前中央にマグネットで開け閉めできるデザインになっていたりします。

車椅子の人向けの洋服というように、特定の人に向けたデザインではなく、多様な人に向けたデザインで、全ての人がその機能やデザインのメリットを享受できる点が素敵ですね。

日本でもユナイテッドアローズとソーシャルウィノベーターズが共同で立ち上げたファッションレーベル“ユナイテッド クリエーション 041 ウィズ ユナイテッドアローズ"が、インクルーシブデザインの衣料を展開しているものの、市場規模が小さいと認識されているからでしょうか。

限定されたラインナップになっており、値段も高い印象です。

確かに、例えば特定の障がいを持つ人向けに商品開発をしようと考えれば、日本ではアメリカと比較して市場規模はごく僅かだと考えるでしょう。

マーケットにならない、お金にならない、といって切り捨てられてしまうかもしれません。

しかしながら、特定の顧客を起点にしているものの、その人たちが持つ課題やニーズを、より多くの人が持つ共通のイシューとして再認識すれば、そのイシューを解決するソリューションは大きな価値を生むでしょう。

この考え方に基づいて、"Adaptive clothing line"をスタートしたのだと思います。

ユニバーサルデザインという概念を提唱したのは米ノースカロライナ州立大学デザイン学部・デザイン学研究科(College of Design)のロナルド・メイスです。

多様性から誰もが享受できるユニバーサルな価値を生むこと。

日本でも同じような思想でこうした試みや展開を続けていくことでトミーヒルフィガーのように多様なデザイン、ラインナップが当たり前に手に入れられるような環境になることを願ってやみません。

Part3. 多様な人を惹きつける街、コミュニティを作り続けるニューヨーク

アメリカ、特にニューヨークは多様な人種や文化、それを担う人がいるからこそ、ダイバーシティが生まれるのだという意見は最もです。

実際、昨年発表されたAxiosによる2017年度のセンサスデータによれば、ニューヨーク市クイーンズ地区が全米の100万人以上の都市の中で最も多様性スコアが高い都市に選ばれました。

人口およそ234万人のクイーンズ地区はニューヨーク市の中でもアジア系の人種が多く居住していると言われています。

ではなぜ多様な人が集まるのでしょうか?

昨年、ニューヨークでは同性愛者などの性的少数者(LGBTQ)の権利拡大運動の祭典、プライド・マーチが6月30日に大々的に開催されました。

性的マイノリティの人々への理解と権利獲得、拡大を求めるものです。

運動のきっかけとなった「ストーンウォールの反乱」から50年を迎える昨年は50周年記念パレードが全世界で行われましたが、ニューヨークで約15万人がパレードに参加、マンハッタンの五番街などを凱旋、約300万人の観衆が詰めかけました。

この数字は同イベント史上、世界でも最も大規模なイベントとなったそうです(ニューヨークBiz!2019年7月6日号、週刊NY生活 2019年7月6日号)。

これだけの人が集まるニューヨークでは、ウェストビレッジにワールドプライドウェルカムセンター(LGBTQ記念館オープン)がオープンしました。

ここには、LGBTQ運動のきっかけとなった「ストーンウォール事件」やLGBTQの歴史を物語るレガシーの壁などが展示されているそうです。

このオープンイベントでは、開館のテープをアンドリュー・クウォモ州知事が切り、同氏は「同センターは、ニューヨーク州はヘイトではなく、LGBTQを歓迎し、安全な地であることを促進していく」と語ったそうです(週刊NY生活、2019年6月15日号)。

元々、ストーンウォール事件の発祥の地であるという歴史的な理由はもちろん大きな要因の一つであると思いますが、記念館のオープンやクウォモ州知事が語ることからもわかるように、ニューヨークが積極的に当事者として、こうした人々を受け入れる環境を作るという姿勢を示し、行動し続けていることが大きいと思うのです。

事実、LGBTQだけでなく、ジェンダー格の是正や多様性を担保する取り組みや法律に基づく意思決定が毅然と行われています。

例えば、米ニューヨーク州金融サービス局(DFS)は、金融大手ゴールドマン・サックスがIT大手アップルと共同開発したクレジットカード「アップルカード」事業に対する調査を行っているといいます。

IT起業家がTwitterで、アップルカードの与信限度を決定するアルゴリズムが性差別を行っていると指摘したことを受けたもので、DFSの報道担当はロイター通信に対して、「ニューヨーク州の法律に違反したかどうかを判断し、全ての消費者が性別に関係なく平等に扱われるよう確実にするために調査を行う」と説明、そして「意図的か否かに関わらず、女性やその他保護されたグループを結果的に差別的に扱うアルゴリズムはニューヨーク州の法律に違反する」とコメントしました(ニューヨークBiz!、2019年11月16日)。

他にも、全米「イコール・ペイ・デイ(同一賃金の日)」に合わせて非営利団体、「the National Partnership for Women & Families」が発表した調査によると、ニューヨーク州で働く女性の賃金は男性の88%で、年間の賃金男女格差は6735ドルとなり、昨年の5766ドルから拡大。また、州内の常勤労働者の賃金男女格差は、年間590億ドルで、格差は職種や業界、教育水準を問わずに存在し、人権や民族を考慮するとさらに拡大すると指摘している。

それでも、例えば、ニューヨークにおける女性の経済格差是正のための活動する PowherNYなど、様々な団体がこうした事実を照らすデータを真摯に受け止め、この問題を解決すべく、活動を続けています。

大人の世界だけではありません。

保護者と教師で構成される非営利団体「ニューヨーク市コアリーション・フォー・エデュケーション・ジャスティス(CEJNYC、教育の正義のための連合)」は、公立学校の指導要領や学校図書1200冊以上を調査し、報告書を公開しました。

今回ご紹介している活動やエピソードはほんの一握りです。

ソーシャルインクルージョンに対して声を上げ、行動し続けるこのような人たちがいるからこそ、そしてコミュニティがあるからこそ、ニューヨークは多様な人を惹きつけ、さらに開かれた多様性を包含する魅力的な街になっていると思わずにはいられません。

画像:学校図書の多様化を求めるCEJNYCの代表、ナターシャ・ケイパーズさん。CEJNYCの公式ツイッター(@CEJNYC)より

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。