さて、後編では今回の総括として、プラントベースミートの市場概観、実際の商品体験を踏まえた3つの消費者インサイト仮説をお伝えします。

何がアメリカのミートレスミートの消費を支えるのか~消費者インサイト仮説

日本と比較してアメリカでは多様なプラントベースミートの食品がすでに市販されていて、手軽に摂取することができます。また、レストランやデリのお店などでも、プラントベースミートを使った料理を提供するお店がますます増加しています。

アメリカではなぜ、このように市場が形成されつつあり、かつ、消費者のライフスタイルの中にも入り込み始めているのでしょうか?

現地アメリカ人の友人にも意見を求めつつ、このミートレスミートを推し進める背景や要因、消費者インサイトについて考察してみたいと思います。

仮説1.アメリカの食文化と健康志向

一つ目に挙げられる大きな促進要因はやはり、アメリカの食文化と健康志向ブームです。

今までのコラムにも何度か登場していますが、昨今の健康志向ブームでランチには熱心にサラダだけを食べたり、ヴィーガン料理やデリのお店がニューヨークでも一定の支持を得ています。

The International Food Information Council (IFIC) Foundation(国際食糧情報会議財団)が2019年5月に発表した健康志向に関するアメリカ人消費者嗜好調査のプレスリリースでは、"Clean eating"という興味深いバズワードが提起されていました。

この"Clean eating(クリーンに食べること)"というのは、アメリカの病院であり、世界でもトップの水準と顧客支持を得ているMayo Clinic(メイヨークリニック)によれば、下記のような特定の食生活や食事習慣をすることを指します( https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/clean-eating/faq-20336262)。

- Eat more real foods. ー本物の食べ物をもっと食べること、すなわち、加工食品や精製食品などをあまり食べないようにすること

- Eat for nourishment. ー栄養のために食べること、すなわち、栄養豊富でバランスが取れた食事、健康的なスナックを接種し、自宅で自炊した食事をとること、外では自宅から食べ物をパックして持参するなどの食生活をすること

- Eat more plant-based foods. ー植物性の食べ物をもっと食べること、すなわち、大豆、その他豆類や全粒粉などの植物性タンパク質を多く摂取すること

- Clean up your act. ーあなたの行動をクリーンアップ(丁寧にする、身ぎれいにする)こと、すなわち、十分な睡眠をとり、健康的な方法でストレス管理をし、人と関わり、話し、笑い、一緒に食事を摂ったり、散歩したり、遊んだりすること

植物性の食べ物を食べることが含まれているんですね。

この"Clean eating"について、調査では"Clean eating"をしていると回答した人は昨年の36%から38%に2ポイント増加しており、今後もこのトレンドがアメリカの消費者の一定の層の中で定着していると言えるのではないでしょうか。

具体的な調査結果では、73%の回答者がプラントベースの食事や食べ物について聞いたことがあり、51%の回答者がプラントベースの食べ物について興味があり、もっと学びたいと回答、特に過去に何らかのダイエットに取り組んだことがある人では82%の人がプラントベースの食事や食べ物について聞いたことがあると回答しているという結果を紹介しています。

このように、プラントベースミートを取り入れた食習慣が、食生活が起因する疾患の多いアメリカにおいて健康志向に対して強い一定のニーズを取り込んでいることが垣間見られます。

仮説2.アメリカの環境保護&動物愛護活動志向と意識の高さ

同調査結果では環境への影響やサステナビリティについても、消費者の食品選好や購買の意思決定に影響を及ぼしていると結論付けています。

54%の回答者が購買意思決定の際に環境的に持続可能な製品を買うことはある程度重要だと答え、54%の回答者の中で、51%の人が「製品がローカルで生産された環境的に持続的な製品であることを認識する」、47%の人が「サステナブルに製造されているというラベル表示が商品にあるかどうか見る」、などの行動をとっているというデータを示しています。

以前のコラムでニューヨーク市ではビニール袋をスーパーなど食料品店で使用することを禁止する法律が制定されたことをお伝えしましたが、環境的に持続可能かどうかが消費者の購買行動にも大きな影響を及ぼしています。

プラントベースミートは温室効果ガス排出量を削減する効果があると前述しましたが、プラントベースミートを購入して消費することで、こうした"サステナブルな環境に貢献している感"という価値を消費者に与えていると考えられます。

同様に、プラントベースミートは植物性原料で作られているため、牛や豚、鳥などの家畜を殺さないという点で、動物愛護に関心のある人、活動をしている消費者の支持を得ています。

日本では動物実験をした製品かどうかを必ずチェックして食品を購入する人は少ないのではないでしょうか。

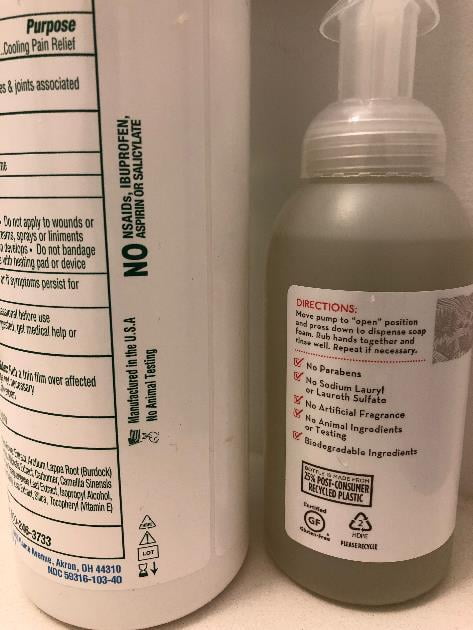

アメリカでは、食品だけでなく、様々な製品、商品に、「動物実験をしていない商品です」という表記がパッケージに表示されています。

こちらの写真は自宅にあるWhole Foodsのプライベートブランドのハンドソープと、筋肉痛などの消炎ジェルですが、どちらにも、「No Animal Testing」という表示がわざわざプリントされています。

また他にもニューヨーク市では、猫の爪の除去手術を禁止し、違反した場合には約11万円の罰金を課す法案が2019年7月4日に可決されました。

猫の爪除去手術は美容目的のほか、感染症の防止、家具や家に引っかき傷をつけるのを防止するためにされていたものです。

この法案を提出した民主党のリンダ・ローゼンタール下院議員は「猫の爪除去手術は痛みを伴い、猫に様々な問題を引き起こす、家具より猫を大切にすべき」と主張し、法案提出、可決に至っているといいます(DASILYSUN NEW YORK, 2019年7月7日号)。

日本と比較して、かなりの程度の動物愛護への関心の高さ、熱心さを実感いただけるエピソードではないかと思います。

動物性たんぱく質の摂取を避ける人の中には、こうした動物愛護者の方も多く、"動物愛護に貢献できている感"もプラントベースミートの提供価値の一つを構成しているのでしょう。

自宅にあるハンドソープと筋肉痛消炎ジェルのパッケージ(筆者撮影)

仮説3.アメリカ人の効率性&生産性重視、めんどくさいことは避けたいという価値観

最後はアメリカ人の価値観に起因する提供価値です。

以前のフードデリバリーアプリを比較したコラムでも消費者インサイトとしてご紹介しましたが、「なるべく効率的に、自分の手間をかけることなくゴールを達成する」というのがアメリカ人、特にニューヨークなど都市部のアメリカ人の価値観の根底にあります。

例えば、日本の牛乳は消費期限が長くて1週間くらいでしょうか。こちらアメリカの牛乳は1か月~2か月は消費期限があります。

牛乳だけでなく、他の肉類などの生鮮食品も日本より消費期限が長い傾向にあります。

現地の友人でアメリカ人男性、未就学児を持つパパである人とこのプラントベースミートについて話をしている際に、彼が考えるプラントベースミートの支持の背景には、この"効率的に、手間をかけずに食事をしたい"というニーズが強いと言います。

野菜類はサラダなどでそのまま食べたり、調理したりなどフレッシュなうちに調理が必要になります。

アメリカでは野菜の缶詰や冷凍食品が多く販売されているのは、フレッシュさよりも、「長持ちすること」、「解凍する、開封するだけですぐ食べられること」が大きいと言います。フレッシュなものを、手間をかけて自分で調理して食べるより、手間レスで簡単にすぐに口にできるものがよいのです。

大豆などの豆類も、美味しくたくさん摂取しようと思うと、サラダで食べる、スープにしても、かなり大変です。

ハンバーガーやホットドック、ピザなどの定番のアメリカ料理は、焼くだけ、焼いて挟むだけなど手間がほとんどかからず、たんぱく質を摂取できるという点でアメリカの底厚い食文化の一つですが、植物性タンパク質をこの手間レスなハンバーガーのパテやソーセージ、ホットドッグで商品化し、「普段の食生活を大幅に変えることなく、また、手間なく、良質なたんぱく源をたくさん摂取できること」、それに加えてダイエットコークのように、肉ではなく植物性タンパク質を主成分にすることで「身体に悪いものを食べているという罪悪感をオフできること」というのが、このプラントベースミートが支持を得始めている一番の要因であり、提供価値なのではないかと感じています。

以上3点がプラントベースミートの需要を増加する消費者側のインサイト仮説ですが、消費者サイドだけでなく、このブームの背景には、政府や農業団体、そして環境団体、動物愛護団体など様々な関連マーケットの企業が新たなマーケットや需要を生み出そうとする意図や動きとともにあるというのも大きいと考えます。

先の米国の友人も、アメリカは消費需要を生み出し続けることで成長し続けるように政府、企業が一体となって活動していると言います。

私も、前編で紹介したBack to Schoolセールのメールマガジンのように、アメリカではなんでも需要創出、喚起の機会にしてしまうなあという実感があります。

こういった、政府、企業、消費者、関連団体が一体となったエコシステムが市場を形成しているアメリカ。

それに対して日本の食生活、習慣、文化、そして関連するステークホルダーのインサイトがプラントベースミートをどのようなマーケットに形成し、展開させていくのか、アメリカからウォッチしていきたいと思います。

Keep in Touch !

ビジネス、公的な活動問わず、アメリカのこれらの事例から何かのヒントがお届けできれば幸いです。みなさんからのコラムに関するご質問や、こんなことを聞いてみたい、知りたい!というリクエスト、叱咤激励などなど、24時間365日お待ちしております。ではまた次回コラムでお会いしましょう。